苏晓康|送别

[本站编辑按] 本文作者苏晓康(苏澈)是中国八十年代纪实文学的重要作家,曾任中央电视台记者、北京广播学院讲师;八九年“六四”运动后,流亡法国,现居住在美国;苏晓康的作品触及尖锐的社会问题,具广泛的影响力,尤其是电视剧《河殇》,曾对中国上世纪八九十年代的政治变局产生过极为重要的影响。

苏晓康的主要著作包括:《河殇》、《自由备忘录》、《阴阳大裂变》、《神圣忧思录》、《洪荒启示录》、《乌托邦祭》、《离魂历劫自序》等等。

潘亦孚先生

一隻黑天鵝從東方飛來。三年大疫,英国本有「遗弃老人」的政策,所以最早得知的华裔死者,竟是「钢琴诗人」傅聪。几位老朋友也走了,仿佛天边几道晚霞,寂然熄灭,无声无息。

我從此戴口罩帽子手套才敢出門,每週僅一次採購食品,進入我的『疫情歲月』,如果人類就此進入另一個時代、那未經歷過的『瘟疫世紀』,則它的降臨竟然是無聲無息的、恐怖的、遲緩的、一刀一刮的、像凌遲一樣。

我大概也會漸漸被切斷跟外界的聯繫,不再發表文字,讓自己慢慢消失……我曾也不知道自己能不能活出这隧道盡頭。

年初,鲁娃从巴黎告知:「告诉你一个坏消息。我们的朋友潘在治疗新冠期间,查出了肺癌晚期,将不久于人世……心情很是沉重。」

我心里一惊,肺癌走得最快。

三月初,再从鲁娃获悉:「潘今天走了。他五〇年的。从查出至今,就两个多月。死神像是横冲直撞而来,生命真是脆弱易碎,谁也拦不住。」

收藏鉴赏家潘亦孚近年结识,尚未谋面,竟永诀了!

鲁娃曾经安排了相聚,我们戚戚然追溯着这些细节:

「我去巴黎那次,好像你有过一個安排,計劃老潘、鲁生來一趟歐洲,然後再叫上我,一道开车在歐洲轉轉,那是唯一一次我能見他的機會,現在不可能了。」我先说。

「是的,我的计划潘和鲁生欣然接受。尤其潘,一直希望见你。但之前国内疫情封控,根本出不来。好不容易今年松开了些,人却走了。鲁生的心脏也出了点问题,时下不能长途旅行,这计划也就彻底泡汤了。人生就是如此变幻莫测,尤其到了我们这个年纪。」她答道。

戚戚然,我找出老潘送我的几幅他收藏的高仿真字画:齐白石的樱桃,林风眠的仕女图和静物黄玫瑰,吴湖帆的小对。但是,我竟没有找到那幅弘一法师的字。冥冥中的失之交臂让我既惶惑,又伤感。如同我与老潘的神交,只能永远停留在隔了银河的神交了。

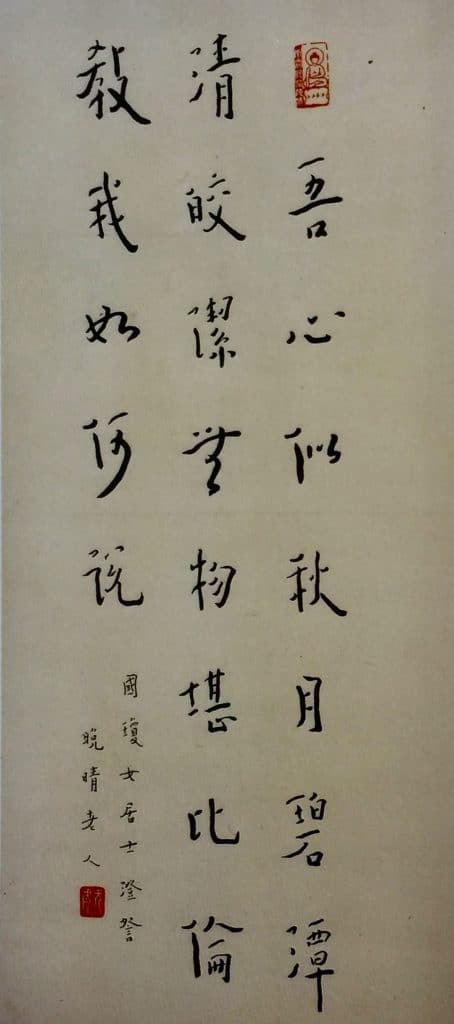

弘一法师字(亦孚藏品)

当然,老潘也把他最后出版的那本鉴赏美学之作《一觉山话》送给我了,书中头一篇『弘一未死』,写他初读《弘一法师传》,大恸,「心情长时间处于凄苦状。书中勾起我对生命本质苦难的认同,令我伤感不已。尤其对弘一的绝笔、生命结束之际所书『悲欣交集』时的描写,我忍不住热泪盈眶。」

此篇中便附有弘一法师那幅《五言行书》:

吾心似秋月,

碧潭清皎洁;

无物堪比伦,

教我如何说。

这幅弘一墨宝,是老潘的最爱。当然,我懂得他迷恋的,是弘一的境界。

这境界,乃是古今普世相通的。

我也有一最爱,那就是相传弘一的《送別》,忽一日,聽網上飛來:

『長亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一杯濁酒盡余歡,今宵別夢寒……』

這來自上個世紀初的歌聲,沉澱著好像上千年的塵埃,卻又分外的清新、悠揚。

歌詞出自李叔同,那個世紀初的一位奇才,這歌詞的韻味,除了令你想起那千古絕唱的五七言唐詩,別無他者,亦頗有徐志摩散文的神韻。也有論者以為詞意濃縮了《西廂記》第四本第三折的意境。

李叔同可謂中國現代美術、音樂、話劇的啟蒙者,其地位一如文學上的胡適、魯迅,而他是從日本學來的音樂美術,可知中國現代藝術的源頭亦有東瀛一份。他身後寂寞,研究也頗寥寂。

讀《李叔同年譜》,方知他是天津鹽商的庶出子,與林徽音相仿;又留學日本,還有一位日籍夫人,與郭沫若相仿;既是蔡元培的學生,又是同盟會員。

現代中國晨曦中的一曲「陽關三疊」,淒迷之處,是李叔同在《送別》無法送別的一切,難道這就是「悲欣交集」四個字嗎?

今天,就让我用这首《送别》送别潘亦孚先生。

2023年4月20日於美国

在线阅读《送别》:潘亦孚先生纪念文集电子书

图片来源/Crédit Photo:鲁娃

以下为本站广告

未经书面授权,不得转载。

申请书面授权请联系:

[email protected]

或微信号:

PietonDeParis