林风眠法国留学踪迹探微

作者岷涧和在法友人朱旭阳在巴黎美术学院查阅资料档案

留学,林风眠人生中非常关键的一段经历,由于种种原因,年谱中还处于模糊状态。艺术生涯的初期脉络不清,追本清源自然困难,所以以林风眠留学为主线,顺藤摸瓜,作进一步的探讨,尤显必要。

为此,笔者数次前往欧洲实地踏访,参阅档案史料与倾听口述佐证,林风眠的留学经历终于现出一个比较清晰的轮廓。还得感谢李金发,其中他留下的文字,仍是十分重要。以往研究者都视李金发与林风眠有私人恩怨,记录中负面色彩较浓,取舍两难,甚至褒林贬李,未能从中读出真实、客观与中肯。更何况孤立地阅读,不是设身处地深入历史的环境之中,寻找有力的旁证和参照可靠的注脚,很难走出混沌。

《林风眠与我》(原载1956年9月10日香港《祖国》第十五卷第十一期)

林风眠在梅州中学高中毕业,可以说少年时期是受过比较完整的中国文化教育的,也具备扎实的中文根底,这一点比同时代的大画家都不会逊色。他的早期绘画、墨迹、篆刻、信札与诗文,都说明这一点。正是这个基础,也是日后中西调和艺术摸索成功必不可少的核心内因。梅县是侨乡,下南洋讨生活,历来是客家人习以为常的选择。梅州中学当时就有不少教师都曾留学日本,也拉近了学生们与世界的距离。所以身在山区,并不闭塞,乡村出现的中西合璧的建筑,亲戚从南洋带回来一些印有外文插图的舶来品,色彩丰富、形象逼真的画风,让从小临摹《芥子园画谱》的林风眠也直观地看到了另一种完全不同的艺术表现形式,虽谈不上是系统的西方文化启蒙,但确实是催生了对海外的憧憬。大时代的裹挟,让一位农家子弟走出了山村,但林风眠的个人遭遇不能不说在推波助澜。

根据李金发的回忆,“到我们知道时已去了五批,约有四五百人,多是来自三山五岳的失学之辈,不问老幼,学问程度,只要筹得出300元大洋便可成行”。(李金发《浮生总记》,原载1964年10月至1966年4月马来西亚《蕉风》月刊第144-162期)

林风眠赴法属于自费留学,跨出国门必须自筹资金300元。这个门槛在当时并不低,就林风眠的家境,是个天文数字。但林风眠的传奇人生也从此开始,儿时的彩票中彩无疑是天上掉下馅饼,成了走向世界的通行证。出国之后,法华教育会有点补贴,非常有限,除此之外就是勤工俭学,还有毛里求斯族亲的资助(据说初期由旅居那里的族叔林汉先生牵头集资)。如果李金发是第六批的话,林风眠可能就是第七批了。

林风眠离开梅县抵达上海之后与赴法之前,“他在刘海粟那里读了很短的时期,”这种可能性是存在的,当时刘海粟办的上海美专可以补习素描之类的西洋画法,也符合赴法勤工俭学的现实要求,为林风眠的履历补上了空白的一笔。

正如李金发所言:“我与他在巴黎柏林相处最久,知道他最密切,无话不说,无事不参加意见,简直比兄弟还要亲切”。相对李金发的快言快语,而林风眠惜字如金,惜言如金,他的历史,除了作品,其余的绝大部份只得由别人来书写。“数十年来他又不喜欢写文章作自我暴露狂如郁达夫一样,故他这一生的生活与出身背景,很少人知道得清楚,无怪乎以前xx晚报,捏造了一些他的生活情形。” 事实的确如此,这也给研究者增加了澄清与纠正的难度。但李金发几乎是林风眠留学全程的同行者、亲历者与知情人,他留下的关于林风眠留学的文字无疑成了历史遗珠,粒粒皆应细细品味。

林风眠的留学时间,从1919年12月25日在上海杨树浦黄浦码头搭乘二万五千吨法国邮轮奥德雷纳蓬号(Amdre le Bon)赴法,1920年1月28日抵达马赛港,直至1926年1月2日由马赛港搭乘爱纳克号轮回国,2月6日抵达上海,历时整整六年有余。

这六年中,林风眠除在枫丹白露中学和布鲁耶尔市立中学作短期的补习法文和西洋素描,入学国立第戎美术学院,之后问学巴黎高等美术学院柯罗蒙画室,其间又游学德国。学业、创作、结社与参展之外,还经历了恋爱失恋,二度婚姻,难怪有人对其有何时间学画提出质疑。但事实恰恰相反,正是这迭宕起伏而又轰轰烈烈的六年,成就了林风眠,奠定了“为艺术战”的基石。

据李丹妮讲,“林风眠家里贫寒,有时连三餐都难于保证,父亲(李树化)常常把林风眠带到家里吃饭”。对于林风眠来说,出国不但是个人的精神解放,而且物质诉求—温饱得到了解决。一战之后,欧洲也面临贫困,但与国内相比,生存条件还是不可同日而语。正如李金发描写的:“早上咖啡牛奶下肚可告无罪,中饭一大盆旧面包和豆类煮的汤塞满一肚,然后有些肉类、青菜、点心,这就等于国内学生伙食的’大菜’了”。对于穷孩子的林风眠,青春加上能量,可以死去活来地去爱,为失恋也可以“伏案痛哭”,甚至“爱无所托,声言他要自杀”。渲泄了,再也不会压抑而扭曲了人性,身心得到了解放。这非常重要的一点,在林风眠的研究中反而被忽略。

在林风眠眼中,一切都在变。开放,崭新的生活方式,从跳舞到拉手(握手),娱乐、礼仪、饮食,都有了颠覆性的演化。“在我们的水准看来,饮食已是上乘,天天有肉,如不够营养是会给法国学生家长攻击的。”从饥饿到营养,这是一个多大的跨度。这种生活中的天翻地复,是最为日常的功课,却每天都在悄悄进行中感化中。厨房的干净,用具的整洁,带来也不只是悦目与舒心,而且是现代文明的诸多启迪。

法华教育会提供的补贴有限,并且也难以为继,不断介绍留学生去工厂做杂工,由于不是技术工,积不了钱,干得又是笨重的体力活,每天拖着疲惫的身子回到寓所,哪有精神去读书,像林风眠这样能得到宗亲接济,坚持学下去的寥若晨星,所以林风眠又是极其幸运的。

林风眠关于赴法留学,直至一九七一年十二月八日在上海看守所所写的自述中有这么几句:“一九一九年秋来上海,由当时上海的华法教育会介绍,到法国去勤工俭学,一九二0年初,到达法国,曾做过油漆工,后来由在南洋的族人资助进入巴黎国立最高美术学院,学习油画”。

初到法国,学习语言首当其冲。李金发说,“他(林风眠)平日没有外国语言的天分,故对外交涉事情,总是依赖我,他若被法人多问几句,则满面红霞,有若处女”。林风眠也曾对身边亲近的人多次说过:“那时法文字典都翻烂了,但就是学不好”。在巴黎采访时,曾听有人说自己读过林风眠的法文信,认为写得很好。是口语与书写的差别,还是其他原因?后来终于真相大白,原来“写得很好”的信,是李丹妮七十年代末为林风眠联系赛努奇博物馆举办画展时的代笔。上帝给林风眠关上了语言天赋的窗户,却为他洞开了一扇通向绘画艺术的大门。

1920年枫丹白露中学法文补习班合影(第二排左三为林风眠)

林风眠比李金发仅只迟几月(1920年4月)抵达枫丹白露市立中学,留下一帧集体合影,可能是林风眠踏上法国最早的照片。林风眠发掩额门含首凝目的忧郁形象比较突出,一眼即可找到,但是“彼此颇情投意,自枫丹白露中学起,即无时不在一起,我们无话不谈”的李金发,还有同船赴法的林文铮在哪?还是一时无法认定。

如果说第一年还是初识法国,补习法文适应法国,同时酝酿从事美术决心的话,那么到了第戎国立美术学院与巴黎高等美术学院,算是跨入了美术专业的门槛。

第戎博物馆

林风眠就读的Dijion 国立美术学院,笔者2009年曾前往参观,建筑外墙形象,与九十年前几乎一模一样。端庄大气,至今不失旧时的恢宏。现在大楼的第三层还是博物馆,陈列着当地艺术发展历史的展览,从中还可以依稀看出一些画家对林风眠影响。富有意味的是最后一幅作品是严培明的巨幅自画肖像油画。如果要作比较,林风眠与严培明的留学经历有着惊人的相似;相同的年龄、相同的学校,相同的待遇(都是自费),相同的婚姻(都娶了法国人)与相同的功成名就,所不同是相隔了六十年,一是海龟,一是移民。林风眠与严培明都成了第戎国立美术学院不同时期的出色留学生代表。

当时的学校就设在博物馆的三楼,占了整个楼层,虽是旧房移用,但绝对还是一流的建筑,不但抗寒挡风不在话下,而且也不失典雅。只是“除了校长之外,没有其他教员,那能不令人失望呢?与其说是学校,毋宁说是一个工场,法国大艺术家就在这样`自由创作’的环境中产生出来的呀!”不管如何,这里还是留下了不少林风眠李金发们青春故事。

“最可纪念的,那时我们提倡改换有俗气的名字,林凤鸣的改成风眠,文铮改为闻筝,纪标改成既漂,树华的改成树化,法武的改成未法无,当然我的名字也是改过的,成为中国前无古人后无来者的人名。”年轻人的一时冲动,竟然都一锤定音,林风眠、李金发与李树化的名字都沿用终生,并且都成了二十世纪中国艺术界的代表人物,分别现代绘画、诗歌与音乐领域赫赫有名。

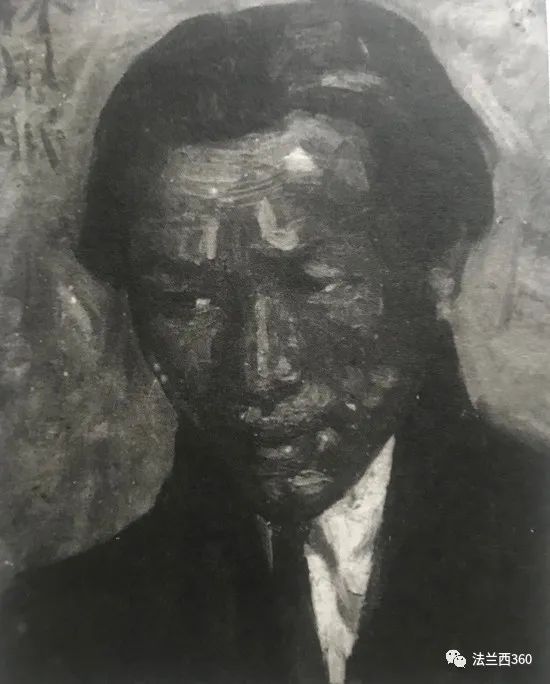

更有趣的是,“林风眠醉心法国艺人的风度,他亦开始留长发打大领结,以示与人有别。”李金发十分配合,还成了林风眠的御用理发师。那时杨西斯校长夫人为林风眠画的肖像,左上角就已有“林风眠”的中文大名,或许是最早启用“风眠”的佐证,留的长发,发型可能就是出自李金发的设计与手艺。这幅肖像,至少将林风眠的年龄画老了一倍,但神情把握十分到位,是最为难得的林风眠肖像佳作。

1921年国立第戎美术学院院长夫人为林风眠所画的肖像

李金发对林风眠的嘲讽并无恶意,而赞誉每每落在点上,十分准确。“他是有女性化的性格,不善应付事情,不善辞令,有大小事都喜欢使人偏劳,所以愈不经事,愈无机会说法文,所以终其身亦学不好。”后面的几句话,不长,但包含的信息与真情,却令人括目相看:“林风眠的人体速写,信手拈来皆成妙谛,比我高明得多。”“那时林风眠常常挟着粉笔画盒到郊外去写风景,着色颇有两手,校长及同学都甚为赏。”“林风眠则一味在博物馆里研究,无师自通,画些不朽之作。”林风眠自谓的“有色之徒”,名副其实,由来已久,这除了法兰西的艺术薰陶之外,不得不归就一种天赋。校长的赞赏、关心与点拨也是环环相扣,无形之中,李金发为林风眠的有关自述作了最为贴切的注释。杨西斯在林风眠踏入西方艺术大门的关键时刻,发出了让林风眠回眸东方的醒世恒言: “你是一个中国人,你可知道中国的艺术有多么宝贵的、优秀的传统啊!你怎么不去好好学习呢?去吧!走出学院的大门,到东方博物馆、陶瓷博物馆去,到那富饶的宝藏中去挖掘吧!”

林风眠与李金发1921年春末到第戎美术学院,同年秋天就离开了,只有短短半年,但遇上杨西斯这位洋伯乐,可谓是最大的收获。后又经杨西斯引荐,去巴黎国立美术学院,没有经过什么考试,李金发师从布谢学习雕塑,“林风眠则进了Gourmont(柯罗蒙)老教授门下。学校组织很松懈,自由不拘形式”。(《浮生总记》)李金发还透露,由于第戎女友工作调到巴黎,林风眠还夹杂有追随而来的私情。同时还提到,由于学校欺侮新生,作弄新生,而林风眠难以对付,因为此种困扰,也成了不上课,在外打游击的起因。此说成立,林风眠啃着冷面包,在博物馆临摹,还有弦外之音,成了因祸得福。

林风眠在国立第戎美术学院的注册表

巴黎是重大思想与艺术活动集中之地,诚然是四面八方学子的向往所在。这里既有人道主义的影响,也有很合中国胃口的泰戈尔东方精神文明的提倡,还可阅读来自中国的左倾的新青年、新潮、少年中国,包括周恩来等办的《工余》油印宣传品,太多的选择,又在考验来者的大脑。

若干年后,笔者入住拉丁区的小旅馆,在巴黎高等美术学院周边穿街走巷,体验到了李金发描述当时状况的温情:“我们起初在巴黎生活极力节俭,我和林风眠住在拉丁区同一个小旅馆里每一天吃平民饭,吃的多是公务员小市民,三角半左右一客,有红酒有肉类,每星期只能到中国餐馆去吃一次,这样节衣缩食,后来想想亦有点过火。我跟林风眠出入必偕,其他同乡虽多,我们还是比较志同道合,穿的衣服常常是一样,我每日上午到学校去,他则到博物馆或出外写风景,大家到了十一时半总是在小饭馆相会,吃得醉薰薰的回家小憩。下午则常到私营的写生室去作素描,那里有固定的模特儿,只收入场关劵……”

“1922年夏移居上议院前街的廉租房”。在破旧败落的街区,却曾出没过福楼拜、莫泊桑、大小仲马、罗丹,甚至笛卡尔之类文化巨匠、文学大家与艺术宗师,小小咖啡馆的都曾有过伟人的身影。所以颓废的同样,激励的氛围依然浓浓。无论是在学校,或是在博物馆,林风眠与李金发都孜孜不倦,毫无懈怠。专业之外的阅读,涉猎哲学美学、小说诗歌,十分广泛,特别喜欢康德、叔本华、黑格、克鲁泡特金、斯宾塞等著作,还有雨果的小说,拜伦、波德莱尔的诗作。李金发对诗歌的浓烈爱好,也感染了林风眠,林风眠这时期的作品都有明显的以诗入画的倾向。

巴黎美术学院所藏林风眠档案

林风眠与李金发没有经过考试,自然国立高等美术学院注册学生名单中没有出现,传说一时的林风眠的巴黎高等美术学院的学生证,可能还只是一张听课证,林风眠充其量只能算是个旁听生。从巴黎高等美术学院校史资料室查阅出来,为林风眠有点失落,还与吉美博物馆中国书画部主任易凯博士(现任赛努奇博物馆馆长)谈起自己的困惑。可是易凯博士认为,注册与毕业不是主要的,关键的还是当时接触过哪些人,经历过什么,受过哪类影响。

另一插曲也比较蹊跷。 “ 他(指林风眠)作了一幅水彩画,我塑了一个中国同学的假铜像,好奇地送去巴黎比较保守的(1922)春季沙龙,居然没有落选”。李金发谈了这点之后,还自嘲了一番,说是评委花了眼。而在林风眠的年谱中(冯叶编于一九八九年七月),作为林风眠留学成果的“一九二二年(民国十一年)壬戌 二十三岁 油画《秋》入选在巴黎GRAND PALAIS 举办的秋季沙龙展。(LE SALOND’AUTOMNE)”与“一九二四年(民国十三年)甲子二十五岁 十月,油画《摸索》,中国水墨画《生之欲》入巴黎秋季沙龙展。(LE SALOND’ AUTOMNE)”曾引起笔者一番追根刨底,当调阅了1922年至1924年秋季沙龙的目录之后,令人失望,既找不到林风眠的名字,也看不到同题的作品。为了慎重起见,还请了当地名牌大学法学专业的毕业生协同复查,结果还是空空如也。我们的执着,引起了资料室研究员的不解,穷追不舍之中,捞到一根稻草,一本厚厚的法国出版的画家年鉴上,居然也有类似的条目。研究员愣了一下,但很快解答了疑惑:可能这个条目引自中国。历史的痕迹,掸去尘埃不容易,有时水落石出的真相似乎更令人难堪,也在告诉后来者:切莫带着既定的框框。

1922年至1924年巴黎秋季沙龙参展作品目录

林风眠们的确是不安份的,在巴黎仅经年余,又走在了赴德国的路上。这次去柏林,是受同乡熊君锐之邀,除李金发外,还有林文铮、黄士奇,四人同行,是名副其实的游学,没有行程安排,没有指定学校。此行经济上是享受马克的差价,学业上是去迎合清新的北欧之风。二十年代的留学,多数追求新知识和名师的指导,往往无意学籍、学历与学位。这种“旁征侧挈,以求先博后专”的游学方式,历时了相当长一段时间,林风眠正当其时。没有学校的樊篱,林风眠更加无拘无束,不但邂逅了罗达,收获了爱情,而且厚积薄发,创作上有了可喜的井喷。林风眠总是擅长从繁杂中汲取精华,有着特异的酿蜜功能,无论思想理念,还是语言形式,在起步与飞跃的瞬息之间,完成得特别完美。

也曾有评论家认为,这是爱情的力量。经历欧风洗礼的林风眠,在德国迅速融入朝气蓬勃的艺术氛围,观摩现代主义与诸派艺术作品,在罗达的带领下,一起品味咖啡馆的焦香,感受波罗地的海风,创作了《柏林咖啡馆》、《渔村暴风雨后》、《白头巾》、《平静》等光影交辉、笔触分明的作品。1904年毕加索在社交活动中认识了热情的费尔南德·奥利弗,受到这段甜蜜爱情的滋养,从而大量使用明快、乐观的橘、粉红色系,由蓝色时期过渡到粉色时期。如果说费尔南德使毕加索创作激情勃发,同样的,罗达的到来,也让年轻的林风眠冲向了第一个创作高峰。

命运注定林风眠在学生时期就要遍尝人生的酸甜苦辣,回到巴黎的日子并不平静,也是喜忧参半。

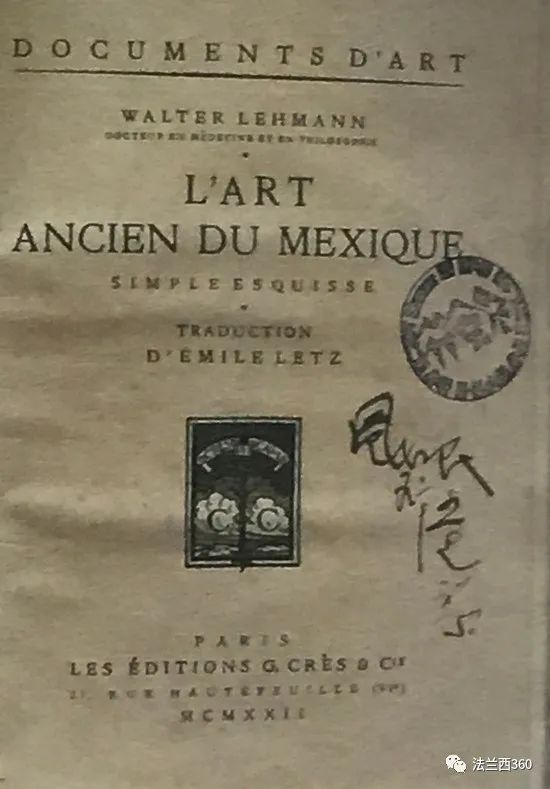

林风眠赠送给柳和清扉页上写着“风眠1925巴黎”的藏书

一九二四年伊始,林风眠与林文铮发起组织霍普斯会(后改为海外艺术运动社),风起云涌。紧接着5月21日,林风眠以42幅作品(多为旅德作品及归法近作,其中油画作品14幅)参加中国古代和现代艺术展览会。会上,初识蔡元培,得到蔡元培的赞赏。展会结束,蔡元培回到巴黎不久,偕同夫人周养浩还去玫瑰别墅6号探访林风眠夫妇。不幸的是,初秋,罗达在分娩时染疾而逝,不久婴儿亦夭折。继祖父和父亲去世之后,林风眠又面临亡妻失子的惨痛。

林风眠在当年十月一日致蔡元培的信中,表达了悲哀中不沉沦的志向,也流露了彼此之间情义非同一般:“接来书及三百元,感谢感谢,记德之爱此生不忘。内人之坟墓现略既修饰,日光和暖时携花一束安放墓前,觉亦稍可自慰。……我们的生命,总不能永远相续,但学术的进化是由人类生命之创造一点一点增加上去的,因此我绝不悲欢……”

一九二五年春,林风眠又振作精神参加国际装饰艺术与现代工业博览会,并担任评委。林文铮对林风眠作出最具前瞻性的评论:“林风眠是中国最有前途的天才艺术家,他自由地游弋于东西两种艺术传统之间。他有敏感和不安的心灵,东方的宁静不再能满足他,西方的烦躁和焦虑侵蚀着他,他无名的不安和生之欲望使他远离了中国的古人。”(林文铮《中国参加巴黎国际装饰艺术和现代工业博览会序》)

国际装饰艺术与现代工业博览会

蔡元培在中国馆看到《生之欲》,赞其:得乎技,进乎其道矣!再次高度评价林风眠作品的人文精神。蔡元培器重林风眠、关爱林风眠,一直是现代艺术史中最为赞颂与温馨的篇章。当林风眠与法当结婚迁居第戎城外乡下时,蔡元培偕夫人又不远千里前往探望,并住了三天,还留下3000法郎。

接连不断两次频频访晤,蔡元培与林风眠谈了些什么,现在无从考证,但作为新文化运动的领袖与青年导师的两次探访无权无势的学子,显然不会无缘无故。蔡元培的“不拘一格降人才”,林风眠自然有其独特的魅力,不论是作品或是人品。而蔡元培的光临,与其说是探访,不如讲是考核,或是一种答辨,最后显然是首肯通过。现在回望,当时蔡元培似乎肩负着某种使命,在物色一位勇于创新的艺坛开路先锋。

为什么蔡元培在众多的学子中选择了林风眠呢?

蔡元培的教育家气质和非凡眼光在于准确地识别千里马。为了举拨陈独秀,蔡元培就曾冒天下之大不韪,以权宜之计,为其假造学历,但仍不失原则:其人是清白的,并有真才实学。对待林风眠,可谓是异曲同工,也是现代艺术教育史上成功的重才典范。

林风眠的留学生涯在某些人眼中似乎支离破碎,没有入学考试,没有注册,没有完整的学历,当然也没有毕业文凭,但林风眠的留学却是全方位的,从学校至社会,又深入家庭,经历特别传奇,磨练尤为突出,汲取的经验最为丰富。思想的启蒙,精神的陶冶,更是受用一生,特别是对民主自由与人格独立的渴求深入骨髓,溶为血液。正如水天中所说:“他在国内学习阶段,虽然爱好诗文,但传统文化对他人生观的影响不是很深。这样,法兰西文化的洗礼便很自然地影响到他的思想和感情,个性自由成为他的基本信念。相形之下,同时代的许多留学生在国外仍坚守其中国文化立场。他们不是在个人思想、感情层面上,而是在技艺层面上服膺欧洲文化艺术”。(水天中《林风眠的历史地位》)

最后两年的创办艺术社团,举办展览,正是回国参加艺术教育,进行艺术运动的预演,也成了接下去创办国立艺术院“黄金十年”的序幕。

留学让林风眠走出山村,从数千年中国传统文化中解放出来,在法兰西感受着西方的文明,了解西方的艺术精神与形式技法,从中汲取灵感,不但开始了中西融合的探索之路,同时也溶铸自己,有了中西合璧的健全人格,成了取经西方的圣手。林风眠的成功,举世公认,留学经历,意味深长。历史与现实,都证明林风眠无愧为“中国留学美术第一人”。

参考资料:

陈厚诚《死神唇边的笑—李金发传》(上海文艺出版社1996年4月出版)

陈厚诚编《李金发回忆录》(东方出版中心1998年6月出版)

《浮生总记》(原载1964年10月至1966年4月马来西亚《蕉风》月刊第144-162期)

《中年自述》 (原载1953年10月1日《文艺》第2卷第1期)

《东方之Naples—香港》(原载1933年2月15日广州《东方文艺》创刊号)

《留学的故事》(原载1936年6月1日《天地人》半月刊第7期)

《留法追忆》(原载1938年9月1日《西风》月刊25期)

《邂逅》(原载1928年12月《美育杂志》第2期)

《我的名字的来源》(原载《异国情调》,商务印书馆1942年12月重庆初版)

《忆法国海滨》(原载1941年11年5日《民族文化》月刊第7期)

《做总理铜像的回忆》(原载1928年12月《美育杂志》第2期)

《越南逃难归来》(原载《异国情调》,商务印书馆1942年12月重庆初版)

《入蜀散记》(原载1941年9月15日广东《文坛》月刊第2期)

《国难旅行》(原载1946年4月1日上海《文选》第2期)

《美国乡居杂碎》(1954年7月30日于纽约市)(原载《飘零闲笔》,台北侨联出版社1964年初版)

《林风眠与我》(原载1956年9月10日香港《祖国》第十五卷第十一期)

以下为本站广告: