鲁娃|一个人,一座城

[本站编辑按] 本文作者鲁娃是温州籍作家,上世纪八十年代曾在中国大陆发表出版一系列中长篇报告文学,获奖多项。

九十年代旅居法国后继续写作,发表出版中长篇小说、散文、非虚构文学作品近200万字。

主要代表性作品包括:《悲剧性别》、《儿女的四季歌谣》、《欲望之浆》、《101温州人走世界》、中短篇《那个时代的肖像》、《诺曼底的红色风景》、《遗嘱》以及2018年发表的长篇新作《彼岸》(L’autre rive)。

潘走了!我恍恍惚惚数着没了他的日子,怎么也找不到真实感。直至看见照片里那排飘窗,和飘窗前空空如也的皮靠椅,才蓦然醒过神。茶几上茶具依旧,靠椅里却没了那个喝茶的人。我穿过巴黎的远天眺望,发现他正撂下啜茶的小盏,从靠椅上起身,化作一缕青烟,隐入尘寰。

终于不得不告诉自己,人间再无亦孚,再无建华,再无潘。有人泪目,有人啜泣,有人一遍遍红了眼圈,因为不舍,不舍潘对弱者的悲悯,对朋友的悲悯,对这个世界的悲悯。然而,他却是不相信眼泪的。临终前,他不止一次说:我这辈子,活得重,但也值了。活得重吗?是的!收藏家锦衣玉食的光鲜充其量只是他似是而非的一张假面,悲悯苍生才是他个体生命难以承受的真相。更何况这悲悯的重负还包括了他自己,包括了他对自我最任性最强悍的质疑、颠覆乃至接纳。回望来路,他说他是知足的。生的知足理应衍化死的坦然。我也便不再以为,哭才是送他远行最准确的表达。作为他三十多年的挚友,我们无话不谈心心相印,又何尝感受不到他放下这浑浊人世间的那份轻松与释怀?!

我与潘相识于90年代初。由于那场众所周知的风波,我在供职单位难以为继,只得筹划跨洋西行。用今天的话说,就是“润”。那时弄笔写字的都穷,既囊中羞涩,又只能明修栈道暗渡陈仓。同仁孙兄见我凑不够盘缠又不敢张扬,便拽我走进夜幕里那间居室。灯影幢幢中,潘从里间走出来,一袭米白色绸衣绸裤,清癯,瘦削,完全不是有钱老板的模样,更像金庸笔下的人物,带着尘嚣中少见的古气。孙兄吭吭哧哧说明来意,我这边早已涨红了脸。半拉子穷酸文人向大款借钱,心理上本就自惭形秽,偏遇上如此神秘沉郁之人,更觉无地自容。潘看着我,眼锋锐利掺杂恻隐,嘴角似有讥诮之意。他只默默听着,我却感到他的疑惑:逃离根植的故土,能活得好?婉拒分明在言外之意。讵料他却拉开抽屉,拿出两沓簇新的百元票,递到我手里,再把我还回去的借条不经意撕了,揉成一团。我窘得谢谢也说不出口,抱着钞票逃之夭夭。既然他对我孤注一掷的西行不以为然,凭什么还要借钱给我?当时的2万元抵我一个小记者好几年工资呢。

潘在巴黎欣赏林风眠绘画

再见到潘是两年后,我从曼谷、罗马一路辗转到巴黎,他居然也来了法国,说是准备申请居留让儿子来上学。法国移民很难,但我们各有各的渠道,正在殊途同归的路上。他住在亲戚帮他租的房子里,我抱着餐馆老板不到3岁的女儿去看他,这是我来异乡打的第一份工。他见了我,如遇故旧般笑着,眼里却是挥不去的怅惘。我知道,他洞穿了我境遇的不堪。我掩饰着,极力不让落魄的表情坐实落魄的现状。等我轮休,我们相约闲逛巴黎。地铁车厢里,有流浪歌手嘶哑嗓门唱列侬的歌,他听不懂歌词却听懂了忧郁苍凉。他从裤兜里掏出一大把硬币,倾倒在歌手递过来的铁罐里,噼里啪啦一阵响,引来众人的注目。法国乘客也有愿意给钱的,通常一个法郎几个生丁,他却……应该够我一周的工钱了。少有这么施舍的,尤其中国人。当时我浅薄,觉得他富有同情心,大气,很男人。

又一次,我们沿塞纳河漫步,驻足于巴黎圣母院前广场。一个10来岁大的吉普赛女孩穿过喂鸽子的人群走过来,扯住潘的衣角。她仰起一头蓬乱的头发,把藤编的小篮往潘手里塞,嘴里嘟囔着要换钱。女孩的脸锥子般尖峭,眼里是乞讨的渴望。潘顿时变色,他蹲下身,两手在衣兜裤兜里一阵乱摸,最后抽出两张500法郎递过去。我一把按住他手,告诉他,吉普赛人并非那么穷,流浪乞讨只是他们的生存方式。潘没理我,只把两张大票往小女孩的藤篮里一扔,低头朝前走去。我望着他的背影发呆,好一阵才领悟过来。这显然不是大气或同情心足够形容的,而是一种形而上的悲悯,表达了他对这个世界的态度和情怀。恰如在不认识并不赞同我西行时掷出2万元。只要他认定你在既定情境中需要帮助,不管关系亲疏,不管高贵贫贱,他都会无差别伸出援手给你所要的,仿佛你和你们是代表整个世界来索要他与生俱来的亏欠似的。以致我后来还他这笔款时,他的表情竟是错愕甚至极不自然的。他坚辞,还幽了一默:我讨厌为借贷买单,更不喜欢被“要挟”回收所谓的借款。我理解他的善意,但人情与金钱是有界限的,不能混为一谈。我也半玩笑地嘲弄说,我虽穷,却也不准备给你高看自己的机会。他不再说话,眼神索然……这些细节微不足道,却像一把钥匙,打开他内心的一扇窗一爿门,让我走进他纷繁多面的过往与内在。

我很快颠覆了初次去潘家的观感。他彼时40出头,正值男人的黄金岁月,企业家风头也很健,可他总爱穿一件灰不拉沓的蓝布衫,老成,孤独,沉郁,且常常处于苦思冥想状态,俨然半个老叟半个哲人。一旦触及所有生命之美时的敏感与智慧,则又孩童般天然纯粹,本能的真知灼见喷涌而来。他忽而深不见底,忽而真实透明,所谓翻云覆雨该是恰当的比喻。而在更深层面,他又表露出难以掩饰的强悍与霸气。他一支接一支抽烟,吞云吐雾,滔滔不绝,气场里弥漫着他也许并不自知的征服欲,不由分说将你裹挟或淹没。尽管音量不高,语调不紧不慢;尽管他的学养抑或底蕴有时并不足以支撑他的强大。总之,他很瘦,却不单薄。在法国人的语境里,他是独特的;在文学意义上,他是立体的。他骨子里我行我素的桀骜不驯与良善之心相辅相伴,成就了人性的复杂。

潘是从新疆逃回温州的知青。16岁那年,因家庭出身不受待见,他刚踏进郊区农中又掉头踅出来,自告奋勇去了戈壁滩。反正他自小讨厌课堂,没关禁闭也像关禁闭,唯有逃课晃悠的街头,才是他的江湖。其实16岁的半大少年并没看懂自己,他只晓得不喜欢死读书,却不晓得更不喜欢填不饱肚子还要做苦役的劳作。新疆戈壁滩是比温州小城大了天大了地的大江湖,他像一只飞蝇撞进去,连嗡嗡的呻吟都听不见。苦熬一年实在难捱,犯浑的劲儿上来,掉头逃跑,逃出连队跑出场部,几经辗转扒车回了家。

丢了户口丢了吃饭的“锅”,母亲骂他,居委会驱逐他,他像过街老鼠在巷弄里流窜。打点零工挣点小钱,然后打架斗殴,宣泄愤懑。奇怪的是竟在此时爱上了书,也算挥霍青春中找补了点滋养。多是散落民间的禁书、黄书,撕了书皮破了书页的,有什么看什么,没功利,就为看在眼里走进心里那种莫名其妙的悸动。居委会越逼越紧,他不得不逃向永嘉山里,学做贩木头的买卖。山民砍了原木廉价给他,他顺溪涧划竹排运下山销售。对于20来岁的少年,餐风饮露卖力气不算辛苦,独挡一面挣到钱才是挑战。他机灵而骁勇,居然做到了。揣着鼓囊囊的衣兜回山里,房东含苞欲放的女儿一头栽进他怀里。随着竹排逆流上顺流下,初恋的少男少女演绎了一场肝肠寸断的情爱之殇。注定不想一辈子绑在山里的他,抹把负心泪,怅怅然二次逃回温州的家。

依旧年少,却仿佛有了饱经沧桑的早熟。等到再度出发,吃上“飞鸽牌”供销员这口饭,他已然对闯荡江湖胸有成竹了。走街串巷,摸打滚爬,一干十来年。吃苦、受累,挥霍、享福,玩得风生水起,他的江湖历练他的心智,馈赠他如何做人的财富。直至改革开放国运变迁,他停下脚步不再走,开始办厂做企业。从作坊式的雏形到发展壮大的进行曲中,他也履行社会人的自然程序:结婚,生子,离婚。从单身开始,走一个圆,重回孤独,复调里每个音符都是市井冷暖。然后,继续一轮轮接纳女人,又一把把推开,从此不娶。

我曾问过他,为什么?他答非所问:我是一个残缺的人。我理解他指的是受伤的心理。强悍如他,却始终谨小慎微地与人头攒动的外部世界保持着距离,他深刻的疼痛到底是什么?

那段时日,他来回穿梭温州与巴黎,为保有法国居留,也为守住温州企业。虽行色匆匆,还是给了我们探究彼此的机缘。他总是苦口婆心说服我,拒绝法兰西,打回老家去。就算人不在法国,他也会通过越洋电话继续为此支付动辄几小时的昂贵费用,那份焦灼那份急切像要把濒死的我拽回生路,简直到了有点强人所难的地步。我明白他的担忧,也自知没有根基的飘泊有多难,但我基于绝望的身心涅槃有多么千辛万苦他能体察吗?我说不过他,便听着,固执己见。这让他生出很强的挫败感,失望甚至愠恼。我则一边辜负他,一边试图理解他的动因。难道他摒弃家常、营造距离、享受孤独、包括恳求我与“那一边”和解的执念等等,都是他对内心深处某种力量的逃遁,反叛,或者颠覆?又或许,他需要与囊括了“那个别处”的所有外部世界有更深层的和解?说服我,其实是在说服他自己。

年轻时的潘亦孚

我看过一张泛黄的旧照片,照片上的民国男人穿长衫,温文尔雅。潘说,这是自杀的父亲留给他最后的影像。说这话时他两眼迷蒙,表情复杂,有崇敬,也有怨怼。远在那个改朝换代的岁月里,潘刚满周岁,创立鹿城医院并兼任院长医生的父亲就因前朝瓜葛,心生恐惧,用药物静脉注射自尽了。诀别前,作为填房太太的母亲是知情的,她抱着襁褓里的幼儿,簇拥着丈夫两次婚姻留下的总共9个儿女,惊慌失措地去拽男人衣角,苦劝他别狠心丢下她和孩子。一直温良恭俭让的父亲却一步一步退到墙根,痛心疾首长叹道:难道连死的权力你都不肯给我?!母亲向有民国范儿的大女主气,深知拽不回来执意向死的父亲,便松了手,眼睁睁看着原本富庶和美的大家庭在父亲拿起针管的那一刻坍塌。医院被公私合营了,家产也被新政权收了,母亲年轻轻守寡,身后一群嗷嗷待哺的孩子,就算变卖掉全部细软陪嫁,也注定填不饱一大家人的肚子。她必须走出少奶奶养尊处优的旧式生活,向新社会讨一份工作,从而供养孩子读书,抚育孩子长大。怀抱里哭闹的潘成了母亲的累赘,她在床沿上坐了一夜,狠狠心,把不足2岁的他送给一对工人夫妇做了养子。遵循女德的母亲不能送走父亲前妻所生的6个孩子,只能泪别亲生的幺儿。亦孚的名从此被换掉,养父养母为他取名建华,颇有新中国意味。

都说,被原生家庭抛弃是人生大不幸,更不幸的是,养父母的婚姻在若干年后破裂,他重被送回亲生母亲跟前。儿子哭,母亲也哭,哭母子间的陌生,母子间的悲欢离合。那时年幼,潘并不知被二次抛弃意味着什么,更不知什么叫原罪的痛感。当然后来他懂了,父亲的自杀是这一切果的因,他的生命就是被这样的因果侵淫塑造而成。孤独也好,不和解不妥协也罢,都已由不得他。而一个活得羸弱死得刚烈的父亲,他的自杀又是谁的错?他自己的逃避,母亲的放手,还是宿命的绑架?潘寻找着答案,莫衷一是。

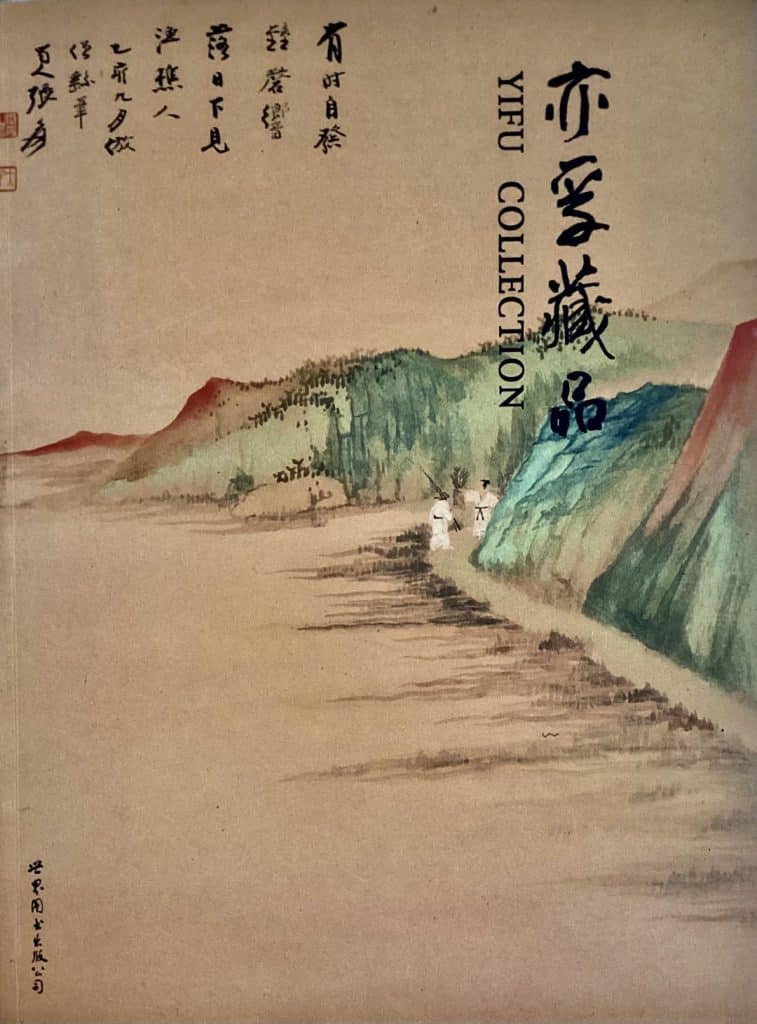

亦孚藏品集

后来,潘在某一个日常突然宣告蒸蒸日上的企业关闭。他让每个员工带着一笔可观的遣散费走,留给自己空空旷旷的旧厂房,多年的呕心沥血如雁过无痕。但他不心疼。这其实是他长久以来的夙愿,对传统文化的归属感,对旧物件对近现代大师字画的喜爱,对所有美的向往,都在胸臆里抽枝发芽,长出节节拔高的另一棵大树。他再也管不住曾带来滚滚财源的那一分三亩地和地里的摇钱树了。召唤呼啸而来,推搡他走向未知的空白。无论业界伙伴还是竞争对手,纷纷啧啧摇头,有说他跟钱有仇,有说他附庸风雅,更有说他不识时务。他懒得理睬,兀自扬长而去。散伙后第一次来巴黎,他手里攥有一叠书画作品的照片,都是如雷贯耳的名声。他笑说这是他叩门收藏圈的敲门砖、第一桶金。他还说,终于自由了!自由真好!他照例只在巴黎短栖,到手的法国居留在他只是方便出入的长期签证。我呢,也最终辜负他,按自己的意愿留在了法国,并嫁为人妻。我把我的法国先生阿兰介绍给他,他俩语言不通,仅用眼神交流,已惺惺相惜,乐于为友。我们仨曾有一次西班牙马拉加自驾之旅,愉快而尽兴。潘喜欢阿兰穿了很久的一件旧褂子,便从他身上直接扒下,穿到了自己身上。而我们预订的英国查理王骑士犬幼崽,潘执意付款作为回馈。这条乖巧伶俐的小狗取名为“龙”,一直跟了我们13年半。阿兰总是说,这是潘送给我们的最好礼物。阿兰和法国友人只称呼潘的姓,我从此也就不叫亦孚或建华,只叫他潘了。

潘与法国朋友阿兰及潘的秘书周昕燕

彼时国内艺术品收藏尚处于复苏阶段,拍卖交易闻所未闻。潘就此投入,也算捷足先登。他又像当年“飞鸽牌”供销员那样走街串巷,目的和对象却变了。北京四合院,上海石库门,或前朝旧宅,名人府邸,或大师大家一脉相承的后人寓所,他总能一手拎着钱袋,一手扪着诚意,在朋友引荐下叩开门扉,得到梦寐以求的珍品。事实上,当站到这一扇扇门前时,彼时仍孤陋寡闻学养肤浅的他,心里有多胆怯多惶恐只有他自己知道。他甚至掣肘尴尬于跟那些前朝遗后文史宿儒交往的礼仪,更别说不卑不亢的分寸感了。他与他们本就不在一个轨道和频率上,怎么就敢?就能?但他就是相信,这一切来自缘分,来自上天青睐,更来自他与大师们灵魂与灵魂的碰撞。当然手握的票子亦是不可或缺的一环。金钱在那个刚喘过气来的年代,足以让那些被命运捉弄到穷途末路的一群人视为救命稻草甚至诺亚方舟的。因此,看到对方为出让家传珍品反而满脸放光磕头作揖时,本该高兴的潘,心里却酸楚难过。

他暗暗发誓,要格外珍惜这些珍品与珍品背后的交往,并让自己名副其实立足于这片滋养他的肥沃土壤。返回家来,他深居简出闭门研习,读书,读画,读字,读人。他五更起床,深夜就寝,书画册页翻卷了边,心得笔记写了厚厚一大摞,灯晕下摇曳的背影越来越佝偻,真可谓呕心沥血了。当后来国内有了拍卖公司拍卖会,他已不再是过去的他。唯一延续的是无差别的低调,身着旧衫静坐于角落,像极了打坐的老僧,却反而被业界誉为奇人抢尽风头。再后来,他给报刊撰写书画鉴赏文字,独出心裁别具一格。又连续出版多种藏品鉴赏、书画论著。记者作家开始采访他书写他,都是业界牛烘烘的大V,把他刻意描绘,形象化放大,诱导了旧识新知追逐、猜测、议论。于是乎,弄潮人被拍出水面,他也成了名人。

齐白石画(亦孚藏品)

这是他人生的高光时段吗?潘可不这么看。晨钟暮鼓中不懈修为,大师灵魂前自我拷问,让他比任何时候更卑微,更清醒,也更超拔。他对书画之美艺术之美乃至天地之美,有了他自己的价值取向,审美共情。既有娘胎带出来的慧根与大气象,也有看不见摸不着的人格缺陷。他当然也与大多收藏者一样喜欢张大千、齐白石、傅抱石,但真正从心底热爱眷恋的则是弘一法师、徐悲鸿、林风眠,还有或许不在书画范畴内的胡适、傅雷等。在他眼里,他们高远广博的艺术天地是基于生命的悲怆和人格的伟大日臻完善完美的。尤其弘一,与人世诀别时的“悲欣交集”四字箴言;尤其傅雷,临终前那几行简朴之极的家常遗书,曾经让他长久地被震撼、被感动、被洗礼、被重塑,让他几乎宗教信仰般皈依了他们!

然而,在人生加法减法的运行过程中,得失并存。潘在有一天突然发现,阳光其实是很难照进他心底那块沼泽地的,它依然笼罩氤氲之气,依然泥泞。因为根植其上的对外部世界的悲悯与不认同,不附迎,不趋从,几乎是宿命的,上帝的视角。而远去的大师们各自生命的悲怆也只能从反面一次再一次验证了它们真理般的存在与不可悖逆。他身单力薄,又如何与这一切去和解,去抗衡?他终于想明白了,从此放下。

潘最后一次来巴黎是10多年前的那个冬天,我替他在塞纳河左岸租了一套短期公寓。他刚从北京拍卖会折铩而归,两件傅抱石张大千的大幅神品居然出人意料之外双双流拍,因此神色难掩落寞萧瑟之气。幸好开门入室,满堂的明代黄花梨木器黄灿灿耀得他两眼发烫,才使那一脸的垂丧一扫而光。他在官帽椅上稳稳坐定,双手抚摸大画桌,视线却在翘头案上飘忽,整个人都几乎飘飘欲仙起来。他被这类好东西掳掠“芳心”时的疯魔劲儿我并不陌生,心想刚在北京绊了一脚,曙光即在巴黎亮起,真是天无绝人之路,好人自有福报。之后,这满堂的黄花梨木器经历几年的兜兜转转,终于迁徙到温州他的一觉山房里。蒙古王公的后裔、法国女人苏珊娜也在我的牵引下,走进潘的收藏故事。

潘与黄花梨木器原主人苏姗娜及作者

潘再度从人们视线里消失,拍卖会也几乎看不见他身影了。他躲进自己清寂的一觉山房,与满壁的大师杰作满堂的黄花梨木家具做伴,心里做着彻底隐退的晚年计划,去完成搁浅多年的最后一件事情。他对我说,趁现在脑子还能动,我要争取用3年时间把自己的一生写出来。他认为写自己是颇有意思的事。我说不仅有意思,还有意义。我还说,你这一辈子活得丰富多彩,超越了一个小城人的纵深与高度,很特别,值得书写,也值得留存。我当时正着手长篇小说《彼岸》的写作,初衷也来源于苏珊娜与她丈夫查理的爱情故事,还有他们的前辈蒙古王公几百年的飘泊史。其中人物原型之一便是潘。但他既然要写自己,我就不能抢他的饭碗了。于是我只假借他一个壳,把真实经历分毫不差留给了他自己。记得也在那一次,他还掏心剖腹对我说:你当时选择留在法国是对的!这是对我的褒奖还是对他自己的否定?他是个很少认错的人,但从不虚伪。

潘最终也没写出关于他自己的书。他是遗憾的。可怨得了谁?他把生命的最后旅程都用来伤心痛苦,有泪不轻弹了。怨天地,怨世界,怨时局,在他本该静坐写书的节点上彻底乱了,乱到有点良知有点温度有点触觉的人都安不下心拿不动笔了。战争,瘟疫,国与国之间的博弈,左右价值观的撕裂绞杀,世纪祸害若滔天巨浪荡涤着地球的每一个角落,每一个人都在望不到前路的惊恐中直面死亡。欧陆兵戎相见,其余封国封城封家。生命保障没有了,自由失去了,嘴和脚都被禁锢了,千千万万蝼蚁般的人群连温饱亦成奢望,连死都找不到葬身之地……一年又一年,潘与这个国度的许多人一样,一天天捱着没有头的日子,把所有悲悯化成愤懑与无奈,发泄在手机上。更多的时候不为自己,只为那些本就活得困苦如今更是雪上加霜的底层草芥。70岁老人竟然变成一个愤青,整天锁着眉头,寝食难安。没有泪,却悲号哀哭。他一天比一天瘦,形销骨立,终于病倒,终于连气也喘不过来。他被110送进人满为患的医院,躺在急诊室走廊里抢救。医生说,系新冠感染导致肺气肿旧症发作。好不容易抢到肺科病房的一个床位,没等缓过神来,CT、核磁共振紧接着发出死亡昭告:肺癌晚期!

家人没敢告诉他实情。他自己也拒绝真相。唯一的念头就是弃别人世,黄土一抔。起初我得知他病状凶险后,曾打电话委婉劝他来法国治疗,也联系过号称欧洲排名第二的巴黎癌症研究院。其实说是治疗,言下之意却是,希望他别死得太辛苦,能给自己留个潇洒离世的仪式。虽然我的想法过于理想化,当时西方正封堵疫情重灾区的中国人入境,实施起来并没那么容易,但我总觉得他值得拥有不一样的结局。他应该听懂了我的话,也有一闪而过的憧憬,随后不了了之。我想,对于如此一条同样充满未知的末路,他已没了支撑的心力。

于是,潘就这么走了。仅仅60多天。疼痛着,煎熬着,落寞而凄凉,如一片落叶急遽飘下,反衬了他生前曾一度被人为制造的热闹。或许这正是他所要的。而我,我们,能做的就是记下他的点滴,为他走过的世界留几抹浓浓淡淡的记忆。他是一个人,却像一条江,一座城,因为他的复杂,他的丰富,他的多彩,他的与众不同。所以,我以为他是值得书写,值得被记住的。哪怕这书写这记住很快褪色很快淡忘,做过了,便是心安。

我见潘的最后一面是在疫情前的2019年6月11日。即将回法的前两天,我带一位新朋友去拜访他。品茗,聊天,然后午餐。云龙倩影夫妇照料潘的生活起居将近40年,不是亲人胜似亲人。我熟识他俩,尤其馋倩影做的饭菜,潘也每每嘱她找专门的食材以饱我口福。那天分手天色尚早,潘还轻声问了句,你也走了?有点意犹未尽的意思。是的,朋友走,是在温州,随时想见一脚油门;我走则是回法国,再见难以预期。被他这么一问,我心里也咯噔一下。我们通常很少握手告别,那天却一反常态。电梯下楼,我攥着掌心里他手的余温,心也跟着下沉。现在想来,那就是预兆,我们的诀别已在不自知中早早到来。

2023年5月15日 二稿于诺曼底

在线阅读《送别》:潘亦孚先生纪念文集电子书

图片来源/Crédit Photo:鲁娃

以下为本站广告

未经书面授权,不得转载。

申请书面授权请联系:

[email protected]

或微信号:

PietonDeParis