罗湉丨重新认识尤内斯库

[“法兰西360”编者按]

当我读到罗湉教授这篇文章的时候,脑子里想起的是三件与尤内斯库作品几乎无关的事:

第一,罗湉的名字让我想起她父亲、我的好朋友罗芃教授,想起当年我们在“卡桑(Cachan)”和在巴黎“儒思忧(Jussieu)”的那一去不复返的无忧无虑的日子,不胜唏嘘……但着实为罗湉继承老罗的“衣钵”成为法国文学、尤其是她喜欢和擅长的戏剧研究领域的后起之秀而由衷地高兴……

第二,每当我横穿蒙巴纳斯公墓(Cimetière du Montparnasse)抄近路的时候,都会经过尤内斯库的坟墓;在他的墓碑上刻有一句很有意思、但很奇怪的话:

“Prier le Je Ne Sais Qui / J’espère : Jésus-Christ(向他祈祷吧,我不知道是谁/我希望:耶稣基督)”;每次经过那儿,照例都要停下脚步,念一遍这句奥秘无穷独具一格的碑文……

第三,已演了两万多场《秃头歌女》(La cantatrice chauve)的那个小剧场名叫“Théâtre de la Huchette/拉于榭特剧场”,就在巴黎5区圣米歇尔广场(Place Saint-Michel)附近那条挤满希腊餐馆的rue de la Huchette/拉于榭特街上……

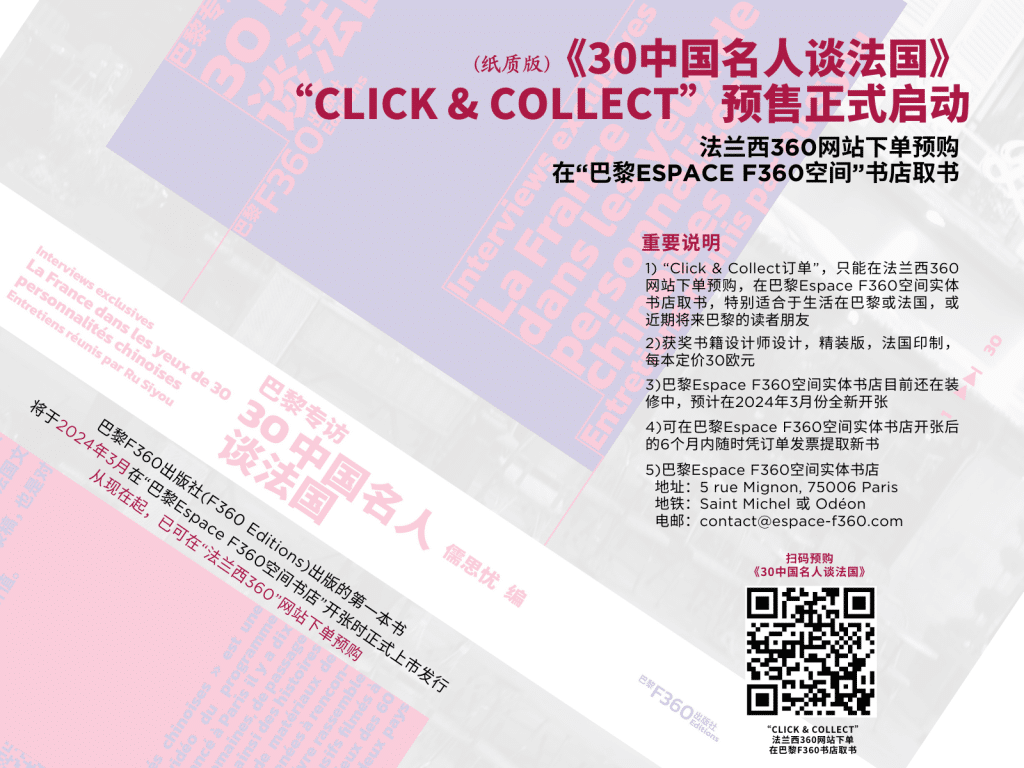

(Pour info/顺便带一点“私货”:离3月份即将开张的“巴黎Espace F360空间”书店画廊茶室只有350步/米)

[本文原创作者为罗湉,由文汇文艺评论原创首发。本站经原作者同意转载]

今年是中法建交60周年,在不断深化的中法人文交流之中,有一位法国剧作家的作品近年日益受到国内艺术家的关注,那就是尤内斯库。

作为荒诞戏剧的代表人物,从《秃头歌女》到《椅子》,他的作品一再被搬上中国舞台。而就在近年,上海昆剧团更是尝试以中国最古老的剧种昆曲与这种先锋戏剧产生精彩的碰撞,创排出了昆剧《椅子》,并在海内外获得关注。

不过,虽然国内舞台上的尤内斯库作品演出日益频繁,但囿于译本多为零星几部,又或者为英文转译,所以对于深刻认识理解荒诞戏剧,存在一定隔膜。

今年也是尤内斯库逝世30周年,上海译文出版社近期出版的《尤内斯库戏剧全集》,令尤内斯库戏剧首次在中国有了完整的文字版本。不妨以此为契机,重新认识尤内斯库与他的荒诞戏剧,品读法兰西荒诞戏剧带来的震撼与思考。

1950年5月11日,尤内斯库(Eugène Ionesco,1909-1994)第一部剧作《秃头歌女》由尼古拉·巴塔耶剧团在巴黎夜游神剧院(Théâtre des Noctambules)首演。此时剧作家已年过不惑,可谓大器晚成。罗马尼亚父亲,法国母亲,在两个国家之间穿插成长,尤内斯库似乎对任何一种文化都缺少归属感。前半生他经历了破碎的生活、拮据的经济、残酷的战争,飘摇的政治和不确定的文化身份。尽管深受法兰西文化浸润,法语极为晓畅,内里却保留着罗马尼亚的历史记忆。他游离在典型的法国资产者圈层之外,以外来之眼凝视那个滑稽而不自知的社会,对人类的悲惨境遇有着超越常人的敏感。

欧仁·尤内斯库

《秃头歌女》首演时采用了故作正经的表演方式,道貌岸然的做派与荒诞的内核形成强烈反差。尤内斯库本人非常认可这种阐释方式,观众却一时难以领悟其妙处。最初的上座率虽是惨淡,演出还是引起多位先锋派艺术家者的关注。超现实主义者布勒东声称“这就是我们想要的戏剧,是我们本来该创作的戏剧”。当年9月4日,《秃头歌女》由先锋派啪嗒学院出版,剧本副标题为“反戏剧”。文学史通常把尤内斯库的《秃头歌女》视为第一部荒诞剧。其实单从历史时序而言,尤内斯库未必是真正的首创者:1950年是法国先锋戏剧的丰产年,是年2月有塔尔迪厄的《以词换词》,4月有鲍里斯·维昂的《挨个儿肢解》,11月有阿达莫夫的《大演习和小演习》和《侵犯》,《秃头歌女》只是集中涌现的新戏剧家族一员。它之所以格外受到重视,或许是因为尤内斯库“反戏剧”的态度尤为激烈,创作手法也极为标新立异。三年后,剧作家再次将新剧本《职责的牺牲品》的副标题写作“伪戏剧”,足见其执着而鲜明的反叛态度。他的创作凸显出20世纪上半叶先锋派艺术的共性,即寻找另一种方式言说,另一种方式呈现。

“废除话语”

荒诞派戏剧的首要特点是颠覆现有语言,寻找另一种话语。关于这点,尤内斯库在写作第一部剧本时已有创作自觉,明确提出要“清空词意,使话语丧失意义,也就是废除话语”。一个有趣的现象:尤内斯库原籍罗马尼亚,贝克特是爱尔兰人,阿达莫夫来自俄国高加索。三位法国荒诞派戏剧大师都具有外来者身份,这其中必然存在着某些共性。身为外语学习者,他们天然具有观察者和局外人的视角。语言的陌生化使得他们对语言所承载的意义本能地产生距离感和批判态度,更为敏锐地觉察到其内在思维固化的荒谬性。

众所周知,尤内斯库创作《秃头歌女》受到法国语言学家谢莱尔(A. Chérel)编撰的教材《英语快易通》(L’Anglais sans peine,1929)的影响。谢莱尔是阿西米尔(assimil)语言学习法的创立者,这是一套以儿童学话过程为参照的针对成年人的语言教学方法,分为“沉浸阶段”和“主动阶段”,前者是反复听诵的机械式练习,后者则是对句式的模仿式操演。如果说语言是能指和所指的复合体,其功能是借由符号传达意义,那么这种初学者语言教材对现实场景的简单生硬的模拟和重复往往将句法结构和语义剥离,给学习者造成语言仅存形式,无所指向的荒谬感。于是,我们在《秃头歌女》(1950)、《上课》(1950)、《美国大学生法语语音与会话练习》(1964)等剧作中,无一例外地看到这样一些典型的语言教材特点:机械重复、语句的叠加重复、正反句式的对应、同义词叠加……。台词成为日常对话的戏仿,句法结构和词汇简单正确却不知所云。每一句话都是对前一句的解构和意义消解:

“她五官端正,但说不上漂亮,膀大腰圆。她五官不正,可也算漂亮,就是过于瘦小。”

——尤内斯库《秃头歌女》第一场

法国红帽子剧团《秃头歌女》曾在上海“演艺大世界”核心区的中国大戏院上演

对尤内斯库来说,语言学习为他提供了无尽的灵感来源:“照搬词典就行了,词都收集在词典里。”(《问候》)而除此之外,对白的泛滥失控,话语的支离破碎的话语也是尤内斯库戏剧中常见的手法。譬如《上课》中老教授对所谓“语言学知识”没完没了的胡言乱语:

“瞧,就这样:‘蝴蝶’‘尤里卡’‘特拉法加尔’‘爷爷、爸爸’。这样,充满比空气更轻盈的热空气的声音,它们飘来荡去,飘来荡去,不会有落入聋子耳朵的风险。聋子耳朵,那是真正的深渊,音响的坟墓。要是您快速发出多种声音,它们就会自动交织在一起,构成音节、语句,直至句子,也就是说,构成重要或不重要的组合,毫无意义的声音的非理性集合,如此这般,它们就能毫无危险地在空中坚持停留在一个很高的高度。唯有那些承载着意义的词语会落下,它们为意义所累,在重压下跌落在……”

——尤内斯库《上课》

在大量貌似荒谬的滔滔不绝的台词中,在无限泛滥的毫无节制的话语流之中,尤内斯库却似乎描绘出了语言的另一种可能性,即摆脱了日常语言的逻辑和表意功能之后,将语言破碎为声音的单元,并且极大地拓展声音的多元性,利用无意义的声音组合表达一种具有联觉作用的具象冲击,这其中显然看出尤内斯库所推崇的阿尔托的影响:

“必须无情地逐出肺里的空气,让它轻柔地从声带上摩挲着通过,突然,像竖琴,或像风中的树叶,颤动着,晃动着,抖动着,抖动着,抖动着,或发喉音,或出怪声,或发怨言,或吹口哨、吹口哨,让一切都动起来:小舌头、大舌头、上颚、牙齿……最终词语从鼻子、嘴巴、耳朵、毛孔,以及我们叫得上来的各种器官里冒出来,拔地而起,强力飞起,声势浩大,这不是别的,正是被人们不恰当地称之为声音的东西,它或变调成歌唱,或变身成庞大乐队演奏的强力交响风暴……一束束奇花异卉,响声巨大的礼花:唇音,齿音,爆破音,上颚音,其他等等,时而柔情似水,时而痛苦忧伤或猛烈狂暴。”

——尤内斯库《上课》

连篇累牍的冗词赘句一方面使语言失去意义,当“说话变成了废话连篇”之时,“字句就磨损、毁坏了思想”;另一方面则为构建另一套声音的表意体系提供了某种可能性。

“机制空转”

当然,尤内斯库要否定的不仅是语言,在其剧作中,人物、性格、环境、行动、情节等一切戏剧元素均告失效,取而代之的是与常识逻辑相悖的破碎场景:夫妻互不相识(《秃头歌女》)、苦盼的演说家却是哑巴(《椅子》)、死人在无限生长(《阿麦迪或脱身术》)、只会机械复刻对方话语与身份的杜蓬与杜邦(《四人一台戏》)……剧作家彻底摆脱了文学“再现”的使命,创造了一个《爱丽丝漫游奇境》般的颠倒的艺术世界。一切都在反向而行,对照法被用到了极致,又在过度使用中自我消解,所有的意义都化作无意义。

仍以《秃头歌女》为例,尤内斯库称之为一次“戏剧机制空转”的尝试,“抽象或非具象戏剧”的试验品。戏剧世界与现实法则隔绝,时间垮塌(钟摆胡乱敲打)、身份失效(人人都是勃比·华特森)、逻辑缺失(夫妻互不相识),甚至标题中的秃头歌女也并不存在。如果说“秃头歌女”一词曾经在对话中闪现,那只是为强调它是无所指向的空的符号——符号的意义彻底清空,沟通失去参照系,一切承诺皆告废除。大胆无羁的想象中,现实社会奉为圭臬的逻辑、常识、道德与秩序逐一消解。

上海昆剧团《椅子》(演出方供图)

尤内斯库认为,自己的剧本在反逻辑的形式背后蕴含了形而上的思考。《秃头歌女》是人们面对不可理喻的荒诞愚蠢的世界的恐慌失措;《椅子》的人物是失去了一切精神依托的牵线木偶。因为丧失一切准则而变得滑稽可笑。与具有悲剧性的俄狄浦斯相比,现代人不过是滑稽木偶。前者的时代尚有法则可以遵循或破坏,人类的精神尚有着力处,现代人却面对旧规则已然坍塌、新规则尚未清晰的世界深陷恐慌和无措之中。如果就信仰崩塌而言,荒诞感是战后欧洲文学的底色,那么对尤内斯库个人而言,荒诞感还源自对个体经验的执念,源自一个文化穿越者和历史跨越者所特有的无根感。他唯有通过写作抗议这个“本该另一个样子”的世界,抗议战后欧洲资本主义社会一切积习与规训。

在传统话语与逻辑贬值的同时,“物”势如破竹,汹涌而来。我们会看到女人有三个鼻子和九个手指(《雅克或顺从》1950);空荡荡的椅子摆满舞台(《椅子》,1952);蘑菇在地板上不断孳长,死人的尸体越长越快(《阿麦迪或脱身术》,1954);越来越多的犀牛在城市里滚滚而来(《犀牛》,1959)……人体、家具、植物、动物,物质无处不在,数量和体量巨大并且持续膨胀,数倍乃至数十倍、数百倍地涌现,充斥着可见的舞台空间和不可见的想象空间。充满压迫感的泛滥的物质不断攻城略地,形成咄咄逼人的压迫感,赋予戏剧一种巨大的不安和张力,于是“戏剧中不可见的变成可见的,思想成为具象、现实,问题变得有血有肉,焦虑成为有生命的、巨大的可视物。”以物为具象传达人类的恐惧、担忧、幻觉与顽念,在这一点上尤内斯库与阿尔托不谋而合,使后者以肢体替代话语的理念得到了部分实现。面对《犀牛》中迅速蔓延的异形,听着舞台外犀牛滚滚而来的声音,观众无需任何解释,自然感受到被精神异化所裹挟的可怖。

“喜剧性”

即便带来巨大的压迫感,尤内斯库的多数戏剧仍是以喜剧面目出现的。喜剧性是尤内斯库的又一创作自觉。无论是明确标注的“悲喜剧”(《上课》)、“自然主义喜剧”(《雅克或顺从》)、“悲剧性闹剧”(《椅子》)、“喜剧”(《阿麦迪或脱身术》)、“滑稽短剧”(《画像》)还是一望即知的戏仿剧(《麦克白特》),都有意识地采取了谐趣的方式。从另一角度说,这是沿袭了法国文学的戏仿传统,其作品都是针对社会现象、文学范式或具体文本的浮夸、漫画式的讽刺性模仿。譬如《秃头歌女》首先是一部戏仿剧,它将林荫道戏剧的形式模仿得似模似样,实则对大行其道的资产阶级客厅剧嗤之以鼻,通过夸诞、堆砌、扭曲等手段实现颠覆性谐仿,并最终引向嘲弄的目的。

尤内斯库不喜欢正颜厉色,因为一本正经的态度会圈囿思想的旁逸斜出。他相信亚里士多德所言,人是唯一会笑的动物,人人都有幽默感,因此大可不必声色俱厉,只需嘲弄便是。这并非居高临下充满优越感的嘲弄,而是在嘲笑徒具形骸的人物、食古不化的社会、荒诞不经的规则的同时,也嘲弄剧作家自己(《阿麦迪或脱身术》)乃至荒诞本身。尤内斯库曾经设想在《秃头歌女》结尾处让作者上台对观众咒骂,可以想象剧场会是怎样的热闹非凡,每位在场者都会化为角色,荒诞的舞台最终延展到观众席之中。在笑看一幕幕不可理喻的怪诞言行之时,观众会渐次领悟荒诞场景中蕴含的真相,所有一孔之见和自以为是都在笑声中化为齑粉。正如剧作家在《画像》中所写:“只有通过一种极端的、粗野的、幼稚的简单化处理,这部闹剧的意义才能够以强化不可思议和愚蠢的方式得以凸显并变得可信。愚蠢可以成为揭示和简化的手段。”

尤内斯库并不仅仅满足于解构。与传统戏剧彻底分道扬镳之后,尤内斯库提出了“纯戏剧”的概念。所谓“纯戏剧”,大约是指一种具有普世性的戏剧原型,其内核是尽可能消除戏剧的个性化特征(情节、人物、阶层、时代、动机、逻辑等),冲突始终存在,动机却并不明了,戏剧性源于没有任何心理分析与铺垫的抽象的对立。尤内斯库认为,真正伟大的戏剧性正在于无法解释,这是源自内在冲动的永恒撕裂状态。“纯戏剧”是否有实现的可能?它是否为剧作家建构的虚幻的文学乌托邦?这些自然值得商榷。但毫无疑问的是,尤内斯库始终忠于自己的理念,在创作中不倦地进行形式探索。

荒诞派戏剧仍属小众戏剧吗?显然并非如此。1950年代兴起的荒诞戏剧早已超越先锋艺术的受众范畴。正如罗兰·巴特所言“先锋是每隔一段时间就会发生的现象,它不见得永远存在,也未必能持久。”特殊的历史环境造就特殊的艺术表达需求,新艺术的萌生必然遭遇传统艺术的抵触,而一旦争取到合法地位,它又逐渐沉淀为传统的一部分。

“荒诞戏剧”是英国学者马丁·艾斯林于1960年代提出的概念,名称借自加缪的《西西弗神话》。法国人倒更愿意称之为新戏剧。它和新小说、新浪潮电影乃至十二音体系共同构成20世纪上半叶的总体艺术走向。经过七十多年的历史筛淘,荒诞戏剧早已不是新事物,它已然走进了历史,化作了经典。1970年尤内斯库当选法兰西学士院院士似乎标志着他所嘲弄的社会已对他的创作完成收编。

截至2021年底,《秃头歌女》演出了两万多场,观众数百万人,保持着在同一剧场连续演出场次最多的世界纪录。成功的票房其实是荒诞戏剧面临的悖论:演出当然越多越好,但过多的演出难免要钝化剧本的锋芒。尤内斯库对此有清醒的认识,所以他说“成功往往出于误读,是乔装打扮的失败”。不过在他看来,即便艺术中有些东西在不断变化,也有些东西永远不变,正是后者构成了索福克勒斯、莎士比亚的魅力,使他们的戏剧成为超越时空局限的存在。对尤内斯库而言,这便是艺术家对人类的永恒焦虑的感悟以及自由不羁、富于创造性的表现。浪漫主义时代人们饱受爱情的折磨,两战期间的人们饱受死亡恐惧的折磨。人类的焦虑真实、复杂而深刻,艺术家无需追求先锋,只要真实表达当下的感受、想象与创造。如其所言,“先锋注定要变成后锋”,只有在生生不息的断裂、颠覆与更新之中,艺术才能保持其生命力。

文汇文艺评论原注:

图片:除老照片外,均为邢千里摄影

编辑:徐璐明 / 责任编辑:黄启哲

以下为本站广告