程小牧译丨巴塔耶:普鲁斯特的诗意

普鲁斯特的诗意

文 / 巴塔耶

译 / 程小牧

▲

马塞尔·普鲁斯特

(1871年7月10日-1922年11月18日)

关于诗,我现在想说的是,我相信诗是一种把词语当作牺牲品的献祭。我们使用词语,我们把词语变成有用的行动工具。如果我们固有的语言都只能是完全奴性的,我们将没有任何人性可言。我们不能免除词语所带来的人与物之间的有效联系,但我们却发疯般地把词语从这些联系中拔出来。

当类似“马”或“黄油”[1]这样的词进入一首诗时,就摆脱了功利的考虑。“黄油”、“马”这样的词语无数次地为了实际目的而被应用,而诗对它们的使用则把生命从这些目的中解放出来。当农场的姑娘说出“黄油”或马夫小伙子说出“马”时,他们认识黄油、马。在某种意义上,他们所拥有的认知使认知本身变得贫乏,因为他们可以如他们所愿地制作黄油或牵引一匹马。制造、饲养和使用完善了认知,甚至是奠定了认知(认知的基本关系即与实际功效的联系;根据亚奈[2]的观点,认识一个客体就是知道如何动手去做它)。与此相反,诗把已知引向未知。诗能引入一匹黄油马,而那位小伙子或姑娘却不能。以这种方式,诗置身于不可知前。毫无疑问,我刚刚说出这些词,马和黄油的熟悉的形象就出现了,但动用它们只是为了让它们死去。因此,诗是牺牲,但这是最容易达到的牺牲。劳动作业迫使我们使用或滥用词语,而如果对词语的使用或滥用是在理想的、非实际的语言层面上发生的,那么这就与诗一样,是牺牲词语的献祭。

▲

弗兰茨·马尔克《风景中的马》

布面油画,1910年,112 x 85 cm

现藏于弗柯望博物馆

关于那围绕着我的、我从它而来并走向它的未知,如果我诚实、天真地说,它是这样一种情形,在它的黑夜中我既不知道、也什么都不可能知道,并设想这种未知占据着我们对它的感觉或因这感觉而恼怒,那么我想任何人都无法再接受这种未知带来的严酷的焦虑。我这样想,不是因为我需要对自己说:“我已经做了一切,现在我可以休息了”,而是我们不可能再忍受更严酷的东西了。我无论怎样也无法勾勒出占据着我的未知(我这样说是因为设想:即使这是真的,这也很荒诞,但最终:我什么也不知道),我感到思考未知是渎神的行为。同样,面对未知,有道德就是渎神(像一个罪人一样可耻地引诱未知)。道德是一个纳入已知秩序的人强加给自己的约束(他所知道的,是他行动的结果),而未知打破约束,听任灾难性的后果。

牺牲是不道德的,诗是不道德的。[3]

甚而,在对无法进入的未知的渴望中,我走进了诗的狂热抗争。无论如何我们都必须把未知置于可触及的范围之外。在诗中,我相信我不仅与他人抗争,也与自己抗争。但说到诗,我首先提出的是一种狭义的形式——单纯的词语燔祭(holocauste)[4]。现在我给它设定一个更宽泛也更模糊的范围:一部现代《一千零一夜》,即马塞尔· 普鲁斯特的书。

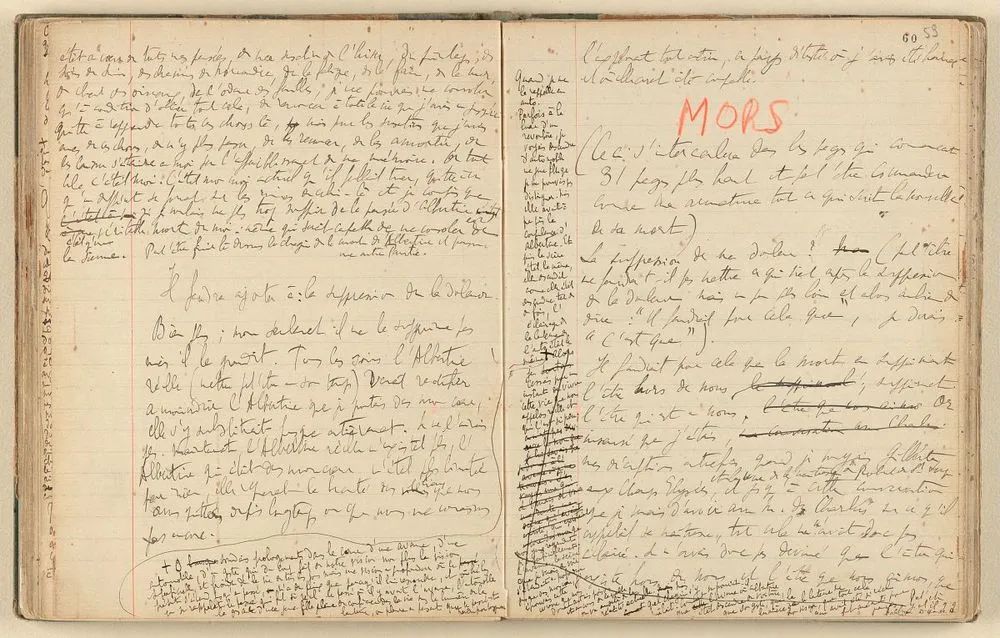

▲

普鲁斯特《追忆似水年华》手稿

现藏于法国国家图书馆

对于时间哲学,我徒有兴趣却无力追随。时间哲学以分析时间的形式给出表面的答案。我若这样说就更天真了:事物只是虚幻地被认知,它仍是时间的猎物,毫无防卫能力。在此范围内,事物复归幽暗的未知。时间不仅歪曲事物,消亡事物(严格来说,在这些变化歪曲中,认知也能够略微捕捉到事物),对于事物来说,时间之恶在于时间的不可知,时间从高处主宰着事物、击碎它们、否认它们,时间的不可知性在每一个连续的瞬间,都在事物之中敞开自己,就像它在我们之中敞开自己。在虚假的认知中,只要我们没有尽力逃避时间的不可知性,就会经历这种不可知。普鲁斯特的作品是一种连接时间、认识时间的努力——或者换句话说,根据作者的意图,它不是诗,因此我感到离这样的作品很远。

▲

普鲁斯特与朋友们的合影

但普鲁斯特把爱情描写为“对于心灵变得敏感的时间”,而他所经历的爱情只是一种极大的痛苦,一个诱饵,在那里他所爱者不停地避开他的怀抱。

写到阿尔贝蒂娜,或许应该是阿尔伯特[5],普鲁斯特迈进了一步,甚至说她“好像一位伟大的时间女神”(《女囚》II)。在我看来他想说的是,无论他怎么做,她对他来说都是无法进入的、未知的,她即将逃脱他。然而他愿意以任何代价守住她、占有她、“认识”她。说“愿意”实在太轻了:这种欲望如此强烈、过度,以至于它注定要失败。一旦满足,欲望就会消失:当她不再是未知,他不再渴望去认识她,他就会停止爱她。爱情伴随着对谎言的怀疑回来了,通过这个谎言,阿尔贝蒂娜避开了认知、避开了占有的意志。普鲁斯特设想自己已经领悟了爱情最终的不幸——如果真是爱情,就无所谓不幸,这只是占有的不幸——他写道:

“我所寻觅的那个形象,那个使我感到恬适,使我愿意傍着她死去的形象,不再是那个拥有我所未知的生活的阿尔贝蒂娜,而是一个尽可能让我感到熟悉的阿尔贝蒂娜(正因如此,这爱情势必只能跟不幸联系在一起了,因为它从本质上不满足神秘这一要求),一个并不是作为某个遥远世界的映像,而是——确实也有过一些时候,情况好像就是这样——除了和我在一起,和我完全相似,再也不要任何其他东西的阿尔贝蒂娜,一个确确实实属于我的、而不是未知世界的阿尔贝蒂娜。”[6](《女囚》I)

▲

毕沙罗《雾中的法国剧院》

布面油画,1897年,54.3 x 66 cm

现藏于达拉斯艺术博物馆

然而竭尽全力的努力最终仍是徒劳,他继续写道:

“……在巴尔贝克也好,在巴黎也罢,我认识阿尔贝蒂娜虽有多年,但直到最近才发现,我的女友有一种特殊的美。她虽然发生了诸多的变化,但是已经流逝的时日却多少仍保留在她身上。对我来说,这种美是一种令人心碎的东西。在这张泛着红晕的脸庞后面,我感到蕴藏着一个万丈深渊,蕴藏着在我认识她之前的那些无止无境的夜晚。我虽然可以让阿尔贝蒂娜坐在自己的膝上,双手捧住她的脸,可以在她身上随意抚摸。但是,我手中仿佛在摆弄着一块含有远古海洋盐矿的石块,或者是一颗星辰的光芒。我感到,我触摸到的,只是一个生物体封闭的外壳,而生物在其壳内却可以四通八达,大自然只是创造了身体的分隔,却没有想到使灵魂的相互渗透的可能。由于大自然的疏忽,我们如今落到了这种境地,我为此多么痛苦!我把阿尔贝蒂娜藏在家里,前来拜访我的人谁都想不到,在走道尽头的房间里居然有她这个人存在。我把她藏得如此严密,犹如那瞒着众人,把中国公主封藏在瓶里的人一样。我曾经以为,这样阿尔贝蒂娜就成了一个美妙的囚徒,能让我的住处变得充实。我发现事实原来并非如此(她的身体虽然置于我的权力之下,但她的思想却逃脱了我的控制),她不如说像一个伟大的时间女神,冷酷而不由分说地迫使我去寻找过去。”(《女囚》II)

在这个游戏中,年轻姑娘不就是远古以来人的贪欲必须抓住的东西。嫉妒这条窄路最终只通往未知。

▲

普鲁斯特与阿尔贝蒂娜

电影《追忆似水年华》剧照

拉乌·鲁兹 执导,1999年

未知是通向同一个点的其他的道路。生命最终所揭示的未知、世界所是的未知,时刻都会在某个新的客体上显形。在每一个这样的客体中,未知的那一部分都散发出诱惑力。但如果我想要占有、试图去认识这个客体,那么未知(诱惑)就躲闪开。普鲁斯特永不厌倦地想要用尽生活提供给他的客体。以至于关于爱情,他只知道令人难以忍受的嫉妒,而不是交流。在交流中,自我的感觉会减弱,我们会在过剩的欲望中相互给予。如果一个女人向那个爱她的男人表现出的真正的东西是未知(不可进入),那么他就既不可能认识她、也不可能触及她,而她却可以摧毁他:如果他被摧毁,他只会变成那个沉睡在他自己内心中的未知者、不可进入者,否则他又将变成什么呢?但在这样一个游戏中,无论恋爱的男人或女人,都不可能有持久的意志去抓住任何东西、确定任何东西或给与任何东西。交流者(两人中的每一个都渗入另一个)是一个既不认识自己也不认识任何东西的盲目的一方。无疑,他不是那种充实忙碌的、被刺激起来去消灭爱的爱人,不是那种努力给爱情划定界限、把爱情纳入自身、给它筑起高强的爱人。然而占有和认识的顽念很少像普鲁斯特在《女囚》中描写的那样严重瓦解;这种顽念很少与如此条分缕析的清醒相联系。

▲

普鲁斯特与打网球的朋友们

1892年

这种清醒让他在所爱的人面前心碎欲绝,但当他怀着同样严重的焦虑,相信自己捕捉到了一些稍纵即逝的“印象”时却缺乏这种清醒:他不是说他抓住了“抓不住的东西”吗?

他写道:

“在我生命的历程中,现实曾多少次地使我失望,因为在我感知它的时候,我的想象力,这唯一使我得以享受美的手段无法与之适应。我们只能想象不在眼前的事物,这是一条不可回避的法则。而现在,这条严峻的法则因为自然使出的一个绝招而失去和终止了它的效力。这个绝招使某种感觉——餐叉或铁锤敲打的声音、相同的书名等等——同时在过去和现在发出诱人的光彩。它使我的想象力领略到这种感觉,又使我的感官因为声音,因为布料的接触等等而产生确实的震动,为想象的梦幻补充了它们通常所缺少的东西,存在的意识,而且,幸亏这一手,我的生命在瞬息之间能够取得、分离出和固定它从未体会的东西:一段处于纯净状态的时光。”(《重现的时光》II)

我想,马塞尔 · 普鲁斯特表达的对这种快感的渴望是与这样的事实相联系的,即他只有在确定地占有一个客体时才能得到快感。但我们与周围事物——比如一排树、一件洒满阳光的大厅——发生密切交流的这些时刻本身是抓不住的。只有在我们交流时、当我们漫无目的、无所用心时,我们才能得到快感。如果我们不再漫无目的,如果我们的注意力集中起来,我们也就不再能交流。当我们试图去理解快感、去抓住快感, 它就逃离我们。

▲

雷诺阿《巴黎街景》

布面油画,约1874年,38 x 46 cm

私人收藏

困难(我在导论中就试图指出的)主要在于,当想要抓住它时,我们这里只剩下赤裸的客体,而缺乏伴随它的印象。如同在恋爱时那样,从生活中激烈地脱离出来、走向客体、融入客体,我们是做不到的。因为,为了达到这种脱离,我们的注意力会自然转向客体,而不是转向我们自身。我们的注意力通常是推理式的,它的过程缩减为一连串的词语,话语、词语让我们得以轻松地抵达客体,但它们达不到那种我们陷于其中的奇异而不可知的内在状态。意识到这些状态稍纵即逝,我们想要留住它们,将它们带入我们注意力的范围内,这就是第一个想要认识它们的意愿。只有推理的狂热在我们心中被释放时,我们才能够意识到!即使被好的愿望所鼓动,我们仍然没办法,虽然这愿望对内在给予关注,但它最终还是滑向客体。我们只能从无法捕捉的客体自身的状态出发找到出路(如:静默,吐纳)。记忆,特别是那些并非主动的、并非特意勾起的记忆,扮演了一个将普鲁斯特的目光引向内部的角色,这让人联想到,在吐纳这种悬停的关注中,一个印度僧侣将自己交与自己。

本文选自乔治·巴塔耶 《内在经验》,程小牧译,生活·读书·新知三联书店,2017年。

注释:

以下为本站广告