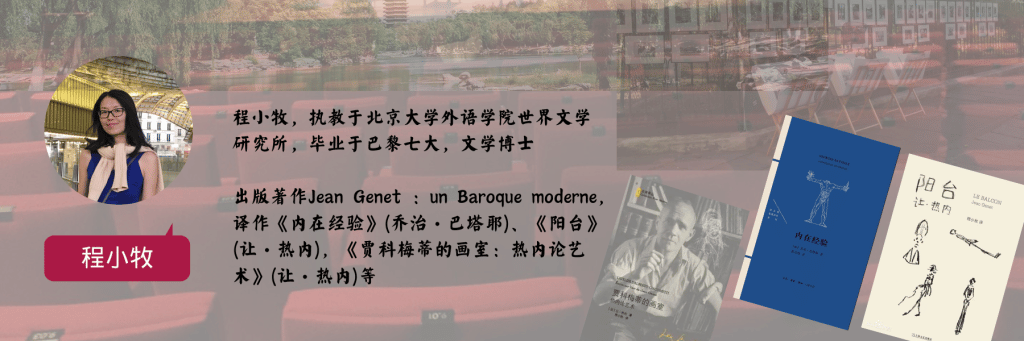

程小牧译|安妮·埃尔诺的经验与日常记忆(上)

[法] 弗洛朗丝·布西 Florence Bouchy

程小牧 译

这部小说再现了(它当然涉及摹仿)一个作为小姑娘的“我”的视野。原本她在自己出身的环境中感到很自在,随着她在私立学校发现了另外的规则、另一个世界,她学着同时在两个世界中生活。开始并不困难,而进入青春期后,她抛弃了第一个世界以及她的父母。

我不是去写一部关于男女关系的记叙式作品,我不是去讲一个有具体时间线的故事(它已从我记忆中消失了一半)。这里,在对事实的列举和描写中,原本就没有反讽和嘲弄,因为反讽与嘲弄是在经历之后向别人或自己讲述事情的方式,而不是讲述那一刻正在经历的事情的方式。[3](《纯粹的激情》)

刚一开始,她就在同样的问题上受挫:如何既再现历史时间的进程,事物、想法、风俗的变化,又同时再现这个女人的隐私,如何把四十五年的时代画卷和寻求外在于历史的自我这两者协调一致,这个自我是她二十岁时所写的《孤独》等诗中所呈现的那些断裂时刻的自我。(《岁月》)。

从“再现”的意义上说,这样的写作计划一经拟出就失败了,因为她所寻求的东西并不属于再现的范畴,而属于经验的范畴。直至二十多年后,这个计划才最终完成。如果我们遵照埃尔诺所陈述的虚构性的标准,《岁月》并不是一部小说。然而,它有着小说的广度和气息,可以发现其中有一种“总体小说”的意志。在作者定性为“无人称自传”的自传材料之外,我们可以在更形式化的层面上,视之为小说的变种,它将绕过再现的暗礁,以不断被重新定义的对世界的经验来取代再现。

当看着、听着这些变为成年人的子女,我们会自问是什么将我们联结在一起,既不是血缘,也不是基因,只是历历在目的千百个共同度过的日子,话语、姿态和食物,驾车行驶的路线,大量难察其迹的共同经验。(《岁月》)

依据一种对时间的知觉,同时属于感觉和智力范畴的经验是某时某刻所经历的。它与生命的喷薄汹涌、瞬间即逝相关(这就是生命本身),但它仍包含着时间性,因为后者建构和改变着个体,并留下痕迹。使经验成为可能的周遭环境的多样性、偶然性,也可以让经验成为极具特殊性的东西。一九九三年二月十六日,埃尔诺在她的日记中这样记录:“不写任何关于我自己的东西。不行的话就这样:这个记忆是我的,不是任何其他人的。这个图景是唯一的,它构成了我,在我身上形成了一种经验。我的自我由这些图景和时代的标记组成,而这些图景和标记属于所有人。”在文学中,我们如此经常地用“不可言喻”这样的说法来谈经验。如果个体经验无法言说,无疑是因为它处于存在中缺失的、被抽空的一边。所以必须将这种空缺、消极转变成充盈、坚实、能被命名的东西。然而,当经验是日常的、具有被分享的形式时,它就成为共同经验:日常是平凡的、共有的,因此也是公共性的。从特殊经验到集体经验的运动,最终还是以另一种形式回归个体,《耻辱》的结构就是如此。如同叙述者所写的,“耻辱体验中最糟糕的地方就是我们相信只有自己在经历它”,然后她又写道:“那个夏天随后发生的事情,在我看来都是为了确认我们的尊严:只有我们是这样的。”她从一种表面看来很个人的耻辱事件出发,在一种集体的日常经验的框架中用所谓“世上众声”——她在《岁月》中用这种和缓的方式为之命名——替换了它。“‘世上众声’毫不松懈、一刻不停地规范着我们所是和所应是,以及所思、所信、所惧、所望”。因为这种耻辱的个人经验,这种创伤、自我贬低,这种只因我们所不是和我们所没有而受缚于日常生活的屈辱,被还原为一种日常的集体经验,被还原为塑造了社会中人的社会统治结构,于是耻辱不再是关于个人尊严的感觉,而是一种共同分享的经验。尤其是,它因不同的社会秩序而异,但却不维系于感觉到耻辱的个体的身份。无法描述的关于缺失、虚无、尊严的个体经验,借助通往集体的路径,变成了一种既可描述,又充盈积极的经验。这种经验使人因与他人的关联而存在,而不是因缺失而存在。因此,二〇〇〇年七月十三日在《黑色工作室》中,埃尔诺确立了这一计划:“组织起个体回忆(我生活的各种“图景”)与历史性的集体回忆。重叙一切。我与世界、历史。从感性经验出发……”因为感性经验将成为共同分享的经验。

让日常经验变得可感的意愿,在她的日记中找到了一种形式上的表达。日常经验既与星星点点、喷薄汹涌、瞬间即逝的东西相关,又与难以察觉的积累效应相关——对事物的逐渐熟悉、缓慢变形的力量。经验的这两种相悖的关联对应于文本的碎片化形式和“集体日常生活的瞬间的汇聚”。我们记得《外在生活》的叙述者区分了两种对待现实事件的态度:“或者确切地加以详述,或者把它们放在一边等到以后(如有可能)再让它们‘服务’于叙事。”她在这本日记中所做的是以一种方式去转录“郊区地铁快线的场景、人自在的无目的姿态和语言”。我们清楚地知道小说或一般叙事体经常受到的指责就是从一个更大更封闭的整体去观察,其中的一切都被赋予一种功能、一种效用。如果小说是成就一种对日常生活的再现,那么“对现实的照相式写作”或“人种学文本”就是力求让日常经验被感知到,就像它在形成的那一刻被经历到那样,没有目的性。《外部日记》的片段,就像《外在生活》的片段一样,场景被围绕日常生活组织起来,这些场景激起观察者的一种情感。几乎所有这些场景都依托于一个或多个物的在场,通常是这些物承载着情感作用。日常物其实是人们通过经常使用而拥有的,人们会用所有格形容词去指称这些物,表现出那种熟悉感。比如在《外在生活》中,我们会读到关于郊区地铁快线的说法:“我要去乘我的地铁了。”这是表达与经常使用之物的关系和熟悉感的一种方式。

我的郊区快线:A号线,带我去巴黎,再带我回来,把我送回永远的塞尔吉警察局站。我不假思索地登上它,不需要看站牌就能认出它所经过的每一站。

[1] 《安妮·埃尔诺或自传问题——与菲利·普维兰的访谈》,载于《小说20/50》学刊,第24期,1997年12月,143至145页。——作者注

[2] 此处原文标注了引文在法文版本中的页码,因考虑到该标注对中文读者无甚关涉,故删除。下文引文页码的处理皆同此例,不再另注。

[3] 引文内的黑体为本文作者所强调。下文引文中的黑体字皆同此例,不再另注。

[4] 上述定义参考了米克尔·舍林海姆的研究,尤其是他的文章《日常的小说性》,收入吉尔·德克莱克、米歇尔·穆拉主编的《小说性》,巴黎:新索邦大学出版社,2004年,255至267页。——作者注

[5] 《黑色工作室》是埃尔诺于2022年初发表的日记,记录了她的写作构思、作品计划、日常思考与感悟等,类似工作日记。

以下为本站广告