瞬间的永恒

大约是八十年代中期,在《译林》上,高 行健出色翻译了普雷维尔的几首诗。我读了,微微一震。在两种语言间,我看到一拱桥。那一瞬,我深切感到,诗有多种写法。或高深,或绚丽,也可直白如说话,普雷维尔的代表作就叫《话语》。对于汉语创作,那是一道吉光,就看如何洋为中用。

我长期研究诗歌, 去法国后,特意买了一本《话语》,搁在床头,时不时读他二三首。书店就在住所楼下,与老板混熟了,我常去聊天。有一组数据勾住了我,那五年,卖得最好的诗人是普雷维尔,共售50万册,作为常销书,在人口不多的法国,这是一个天文数。

我又去大书店,找出二十种语文教材,惊奇发现,二十册中,都收了普雷维尔的诗。名家入教材率,他排第一,尔后是雨果、拉封丹、莫泊桑等等。读介绍文字,立马发现一个短板:普雷维尔中学没毕业,只有小学文凭,在我已知的作家中,他的文化程度最低。

最关键的,还是文本,此乃作家的本尊,是其立足之地。且看诗人如何写“懒学生”。从某种意义上说,那是作者的自画像,也是他的处世经。

他用头说是

用心说不

他向他所爱的说是

向先生说不

他站立

被诘问

忽来的笑声攫住他

他擦去一切

那些数目和文字

那些名称和日期

不管先生的恐吓

不闻倒采声

用各种颜色的粉笔

在不幸的黑板上

他画出了幸福的容颜。

这里有栩栩如生,有叛逆,有反抗,更有纯真。在绝望中,闪出一道光,那是人类的本性。普雷维尔的诗朗朗上口,看上去简单。细致一品,却义中带义,话中套话,一箭数雕,而且意象突奇,组合巧妙。只不过,许多语言里的讲究翻译时都难以挪过来,此乃人间无奈,怪不得译者。

普氏的简朴常常让我想起东北的一道汤。此汤以土鸡为主,配海参、鲍鱼、干贝等七种辅料,附姜葱蒜陈皮花果等十二道佐料。先爆炒,喷酒,大火煮两小时,再小火煨八钟头。最后去物体,只留液态。

如果简是土鸡,普氏靓汤的配料又有哪些?我觉得,第一是超现实主义笔法。诗人与普勒东等大家待了二三年,厌其缛节,中途退出。然而,他意象的突奇、诡谲的跳跃、词语偶合的绚烂无疑来自超现实主义。第二,普雷维尔也是著名电影剧作家,擅长写对话,深谙音响的妙用,其诗的画面感和奇特韵律得益于电影。

第三,在学校待的时间不长,少去许多机构性约束,心态更开放,想象与组合更自由。还有一道标志性佐料,普雷维尔嗜烟如命,每天抽三包。看他的照片,百分之九十嘴上都叼着烟。诗人与20世纪同岁,1977年死于肺癌。

作出上述总结,还觉得差点什么,复读“公园里”,我才找到最关键的门道。

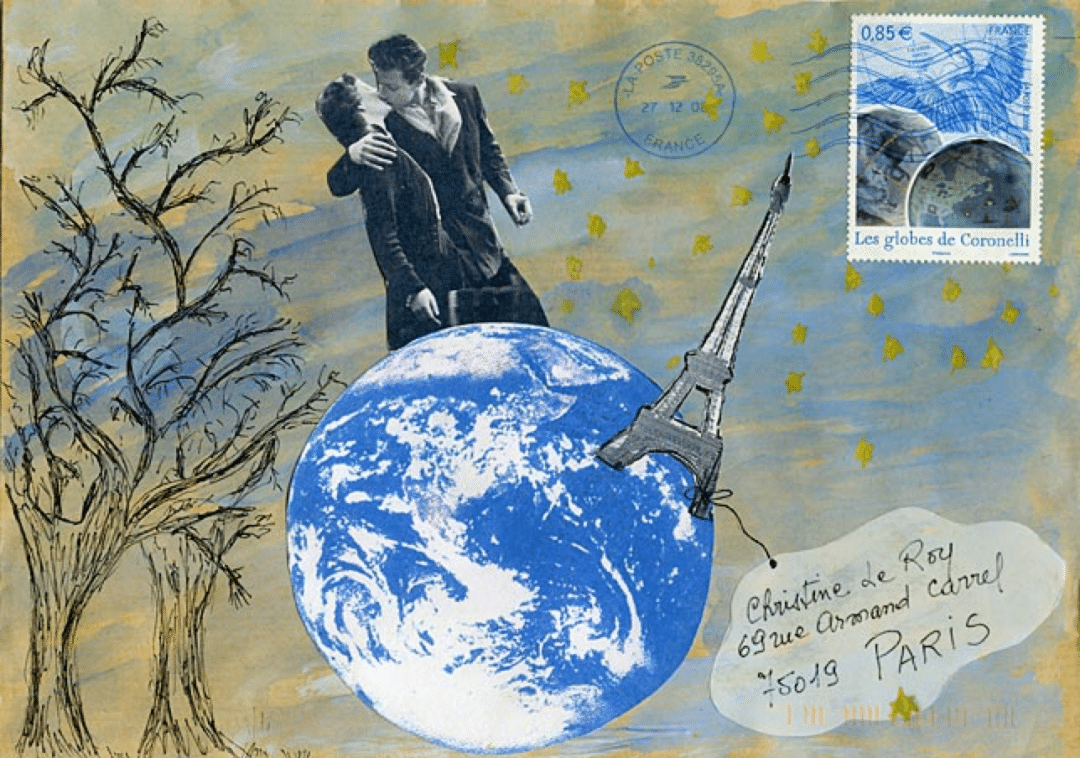

一千年一万年

也难以

诉说尽

这瞬间的永恒

你吻了我

我吻了你

在冬日曚昽的清晨

清晨在蒙苏利公园

公园在巴黎

巴黎是地上一座城

地球是天上一颗星。

这首诗写于1946年,二战刚刚结束,巴黎百废待兴。诗人漫步蒙苏利公园,看见一对小情侣在晨光里接吻。他以眼做快门,咔一声,拍下那一瞬。尔后隆起宇宙胸怀,投入文字,简单明快,从瞬间走向永恒。欢跳的格律应和了复兴的内韵,此后三十年是法国最繁荣的时段。这等融合正是普雷维尔独有的本领。

—- 杜青钢,2021,6,30。